【何が違う?】FREQROL-A800 Plusシリーズの種類と用途について解説

三菱電機製インバータには様々なシリーズがありますが、その中で「FREQROL-A800 Plusシリーズ(以下A800 Plusシリーズ)」というものがあります。

別のシリーズで「FREQROL-Aシリーズ(以下Aシリーズ)」も存在しますが、Aシリーズとは明らかにA800 Plusシリーズは差別化されており、独自のラインナップとして展開されています。

この記事では、A800 Plusシリーズが通常のAシリーズと比べて何が違うのか、またどの点に優位性があるのかについて言及していきます。是非インバータ選びの参考にして頂ければ幸いです。

スポンサーリンク

A800 Plusシリーズはどんなインバータなのか?

引用先:三菱電機株式会社(FR-A820-0.4K-60CRN 特長)

A800 Plusシリーズは、三菱電機製インバータのフラグシップモデルであるFR-A800シリーズをベースに、特定の用途に特化したインバータのシリーズです。

三菱電機製の汎用インバータは非常に高機能であり、様々な用途に幅広く応えられるだけのスペックを備えています。しかし、専門分野における特定用途に対して汎用モデルだけでは限界があり、ユーザー側で別の対策を講じるか、半ば諦めざるをえない部分もありました。

A800 Plusシリーズは、こうした専門分野からの声に応え、各方面から強く求められていた機能や性能を搭載した高機能モデルに仕上がっています。

では、どのような専門分野に特化しているのか、順番にみていきましょう。

もちろん、モーターの制御方式やEthernet・CC-Linkといったネットワーク通信など、従来から備えている機能を継承しています。

for CRANES(クレーン特化)

「for CRANES」はその名の通りクレーンの使用に特化したモデルです。

クレーンは掛かる負荷や使用環境がかなり過酷である場合が多いため、インバータには高い性能や耐久性が求められます。

汎用インバータに対してfor CRANESには次のような優位性があります。

ずり下がり対策の追加

クレーンで荷物を吊っていると、荷重が常に下に掛かり続けるため、落下しようとする力が働きます。コンテナクレーンのスプレッダなど、吊り具自体に重量がある場合は、荷物を吊っていない状態でも常に荷重がかかり続けています。

昇降動作が止まっている時はブレーキでこの荷重を保持していますので、荷物を運搬中にずり下がることはありません。

荷物を巻上及び巻下方向に移動させる場合、ブレーキが掛かりっぱなしだとモーターとブレーキが喧嘩してしまいますので、クレーンはブレーキを開放させて昇降動作を行います。この時、モーター駆動よりもブレーキの開放が速いと、荷重に引っ張られて一瞬荷物がずり下がることがあります。

これを防止するために次のような機能があります。

拡張されたブレーキシーケンス機能

ブレーキシーケンス機能とは、モーターに掛かる負荷や速度を演算し、最適なタイミングでインバータ側からブレーキの開放信号を出力する機能です。

喧嘩しない程度のトルクを掛けてからブレーキを開放することで、始動する瞬間のずり落ちを防止することができます。

ブレーキシーケンス機能は汎用インバータにも備わっていますが、for CRANESの場合は正転方向と逆転方向で個別に開放電流レベルを調整できます。

落下検出

命令中の方向と逆の動きをしているとインバータが判断したら、落下検出信号を出力するという機能です。巻上運転をしているのに巻下方向に動くという「ずり落ち」を即座に検出できます。

タクトタイムの削減

タクトタイムとは、時間当たりにどれだけの作業ができるかを示した指標のことを言います。タクトタイムの削減は仕事の生産性を上げるだけでなく、クレーンの使い勝手にも影響する重要な要素となっています。

低速域速度制御Pゲイン

クレーンが荷物を昇降させる時は、低速域から加速して高速域に移行していきます。この低速域の応答が遅いと、ブレーキシーケンス機能によるブレーキの開放が遅れ、使い勝手などにも影響します。

for CRANESはこのパラメータを調整することで、低速の応答性を向上させることができるようになっています。

最短トルク立ち上げ

ブレーキシーケンス機能では、モータートルクの立ち上げが遅れると、ブレーキを開放するタイミングにも遅れが生じます。最短トルク立ち上げの機能を有効にすることで、トルクの立ち上がりが最短になります。

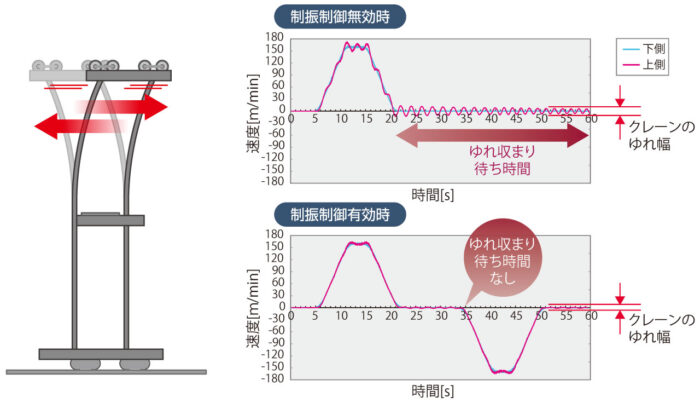

制振制御

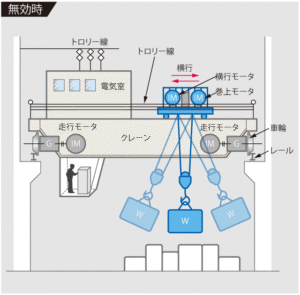

引用先:三菱電機株式会社(FREQROL-A800 Plus for CRANES)

クレーンで荷物を目的の場所まで移動させて止まったとき、慣性の法則によって荷物は振り子のように振れてしまいます。この場合、運転者がクレーンを操作して振れを止めるのですが、余分な作業が発生し、運転者のストレスにも繋がります。

制振制御を有効にすると減速が緩やかになり、荷物が振れないように停止させることができます。この機能は、信号入力によって無効/有効を切り替えることも可能です。

負荷トルク高速周波数制御(モード2)

クレーンでは有負荷と無負荷で動作速度を変えるという制御を行う場合があります。

無負荷の場合は動作速度を上げることで時間短縮になりますし、有負荷の場合は動作速度を下げることで機械への負荷軽減や安全性向上に繋がります。

この「負荷トルク高速周波数制御(モード2)」の機能を使うことで、始動時の負荷電流に応じて運転速度を自動で変えることができるようになります。

耐振動性・耐環境性の向上

クレーンは非常に振動が多い部類の装置であるため、インバータが振動の影響を受けて故障するリスクがあります。for CRANESは過酷な環境での使用に耐えうるための対策が施されています。

素子の固定

引用先:三菱電機株式会社(FREQROL-A800 Plus for CRANES)

インバータの基板に振動が加わると、素子が揺られて足が折れるなどの不具合が起きることがあります。for CRANESでは基板上の素子を樹脂などで固めることで、振動の影響を受けにくいような対策が施されたモデルを選択できます。

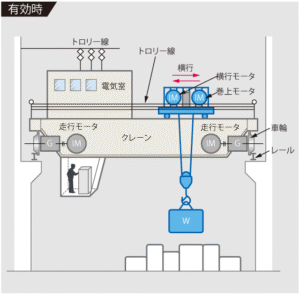

コネクタの外れ防止対策

引用先:三菱電機株式会社(FREQROL-A800 Plus for CRANES)

インバータは一枚の基板に全ての機能が搭載されているわけではなく、機能別に作られた数枚の基板がコネクタによって接続されています。

このコネクタが振動によって簡単に抜けたりしないよう、for CRANESではフルロック式のコネクタが採用されたモデルを選択可能です。

基板のコーティング

粉塵が多い場所や潮風の当たる岸壁付近など、環境の悪い場所に長時間さらされていると、インバータの基板が短絡や腐食などによって故障するリスクがあります。

for CRANESでは基板をコーティングすることで耐久性を向上させ、この問題に対処しています。

その他の機能

その他、クレーンに関する様々な機能を搭載しています。

過荷重検出機能

クレーンに定格以上の負荷が掛かってしまうと、故障や事故の原因になる可能性があります。

過荷重検出機能では、運転中に命令した速度よりも遅いもしくは速いと判断した場合、過荷重でクレーンが引っ張られているとみなし、信号を出力することができます。

インチング時間調整機能

荷物の吊り上げや位置決めなど、動作の微調整を行うのにインチング運転がよく用いられます。

インチング運転とは単発で細かく動かす運転のことを言い、短時間で繰り返し何回も行ってしまうと、クレーンに負荷が掛かり故障の原因になることがあります。

インチング時間調整機能は、インバータが出力停止してから次に動かせるまでの時間を0〜5秒の間で設定できる機能です。

本当に沢山の機能が追加されていますね

スポンサーリンク

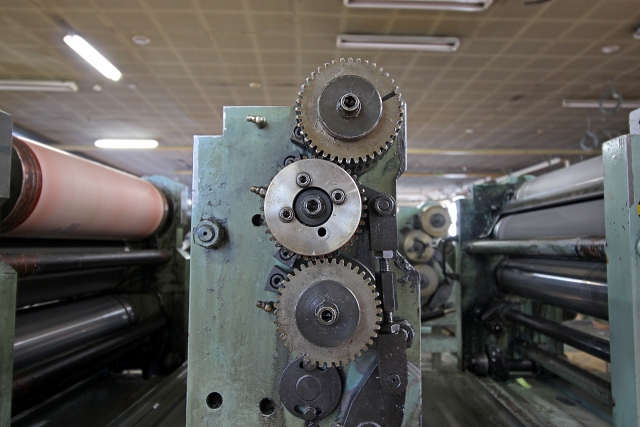

for Roll to Roll(巻取機・巻出機特化)

「for Roll to Roll」は紙やフィルム、電線や糸などのワークを巻き取るための巻取機や、逆に引き出すための巻出機の使用に特化したインバータです。

巻取装置や巻出装置では一定の力で引っ張っていないとタルミが発生し、強く引っ張り過ぎると製品を傷めてしまう原因となってしまうため、丁度良い力で引っ張り続ける張力制御が必要になります。

ただ回転スピードを一定にすれば良いわけではなく、紙などを巻き取ったり引き出したりする過程において、ロールの外周が変化するため、回転スピードが一定でも巻取・巻出スピードは変化します。

この可変する速度やトルクを制御し、最適な張力を常に保てるよう演算機能や制御機能が付加されているのがfor Roll to Rollです。

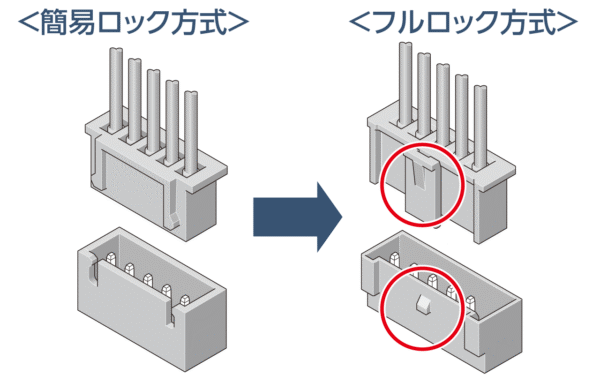

一般的なロールの張力制御

一般的に、ロールの張力制御には以下のような方式がよく用いられています。

引用先:SMC株式会社(フィルム製造工程向機器 後行程 5.巻出し)

①ダンサーロール方式(速度制御方式)

ダンサーロール方式は、ダンサーロールと呼ばれる張力調整用のロールを用いて、常に最適な張力を掛け続けるという方式です。

張力を掛ける方法としては、エアーシリンダーでロールを引っ張る場合もあれば、単純にウェイトを付けただけの場合もあります。

巻径に応じて可変する速度に合わせて張力を制御するこの方式は、応答性や逆に張力変動の原因になるなどのデメリットが存在します。

②ブレーキ方式(トルク制御方式)

ブレーキ方式は、巻出側のロールに一定のブレーキトルクを掛けることで、常に引っ張られている状態を保つという方式です。

巻出側のブレーキには、エアーブレーキやパウダブレーキといったトルクが可変できるものが用いられます。

構造が単純で制御がしやすいというメリットがある一方で、ロールの慣性や摩擦抵抗の変化に影響されやすいというデメリットが存在します。

張力制御って意外とややこしいんだね

for Roll to Rollの機能

for Roll to Rollには汎用インバータにある機能に加えて、張力制御の速度制御及びトルク制御のどちらにも対応できるよう、次のような機能を搭載しています。

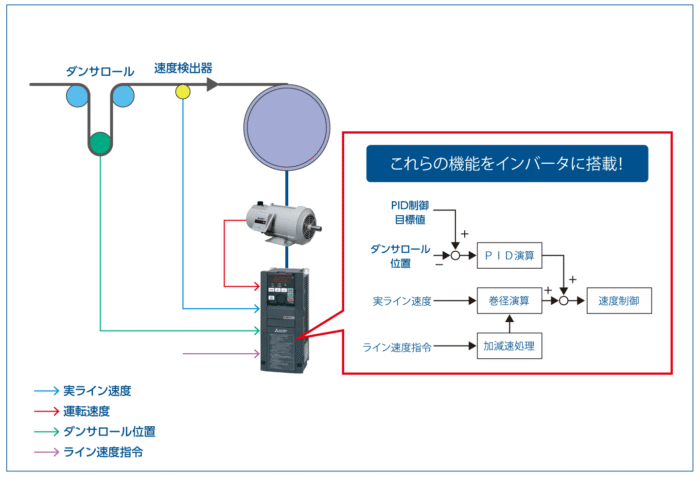

ダンサフィードバック速度制御

ダンサフィードバック速度制御は、ダンサーロールの位置情報と巻取・巻出の速度情報、駆動モーターの運転速度情報をそれぞれインバータに取り込むことで、張力が一定となるようインバータ内部で演算し速度制御を行う機能です。

引用先:三菱電機株式会社(FREQROL-A800 Plus for Roll to Roll)

ダンサロールの位置情報はアナログ入力、巻取・巻出速度及び駆動モーターの運転速度情報はアナログ入力かパルス入力でインバータに取り込みます。

これらの情報をもとに、巻き取り・巻き出しを行っているロールの径や速度を算出することで、張力を一定に保つだけでなく、ダンサロールの位置も最適な位置になるよう制御が可能となります。

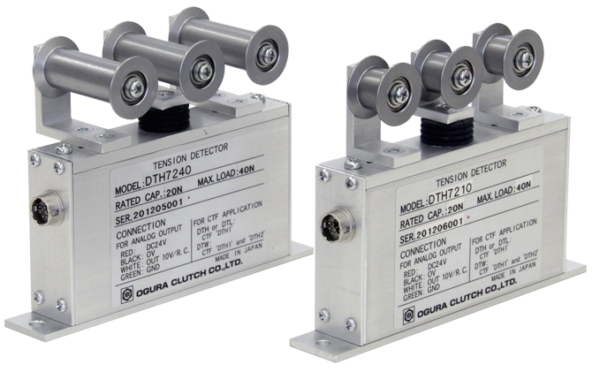

張力センサフィードバック速度制御

張力センサフィードバック速度制御とは、ダンサロールの代わりに張力検出器を設置し、その張力情報をインバータに入力することで速度を制御する機能です。

引用先:小倉クラッチ株式会社(DTH型:張力検出器)

張力を直接センサでフィードバックできることから、ダンサロールフィードバック速度制御よりも精度の高い制御が行えることがメリットの1つです。

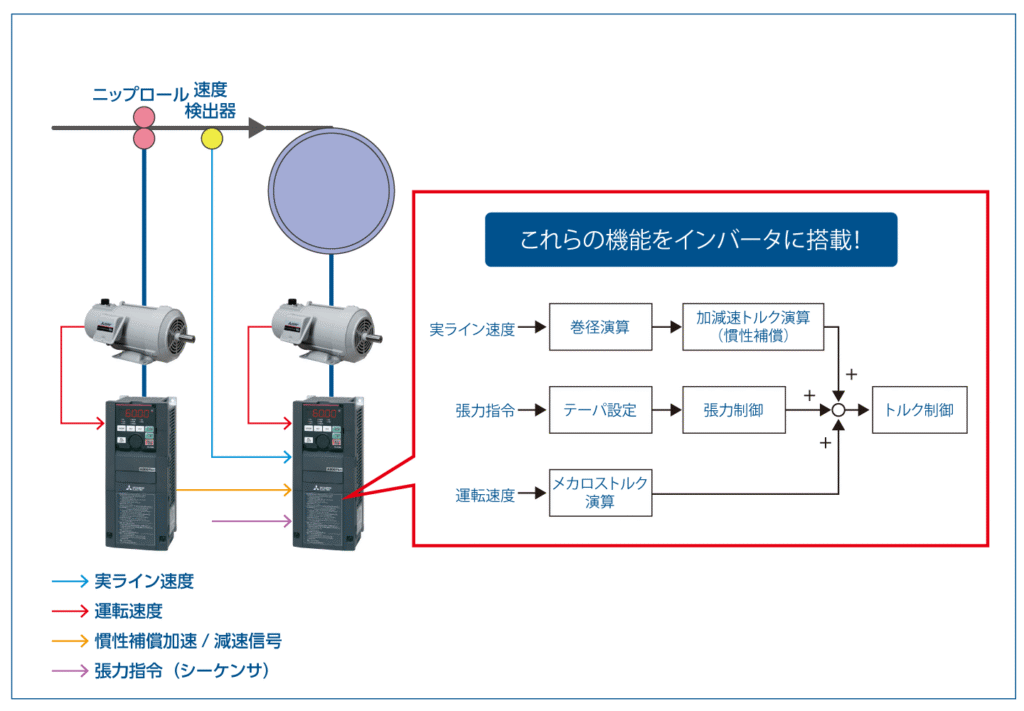

張力センサレストルク制御

張力センサレストルク制御とは、巻取・巻出の速度情報、駆動モーターの運転速度情報、ニップロール(ワークの送りを補助するロール)の運転速度情報を巻取・巻出ロール側のインバータに取り込むことで、張力が一定になるようトルク制御を行う機能です。

引用先:三菱電機株式会社(FREQROL-A800 Plus for Roll to Roll)

ダンサロールや張力センサを使わずに張力のトルク制御ができるというメリットがある一方、制御のほとんどを演算で行うため、センサを使用した他の制御方法と比べると若干精度が落ちるというデメリットがあります。

張力センサフィードバックトルク制御

張力センサフィードバックトルク制御は、張力センサレストルク制御のシステムに張力センサを追加し、その信号を巻取・巻出側のインバータにフィードバックさせる制御方式です。

張力センサの追加によるコストアップや調整の手間が増えるものの、直接測定した張力の情報を活用することで、より高い精度と応答速度の向上を図ることができます。

これら面倒な制御がインバータ側で行えるため、別途制御装置を準備する必要が無くなります

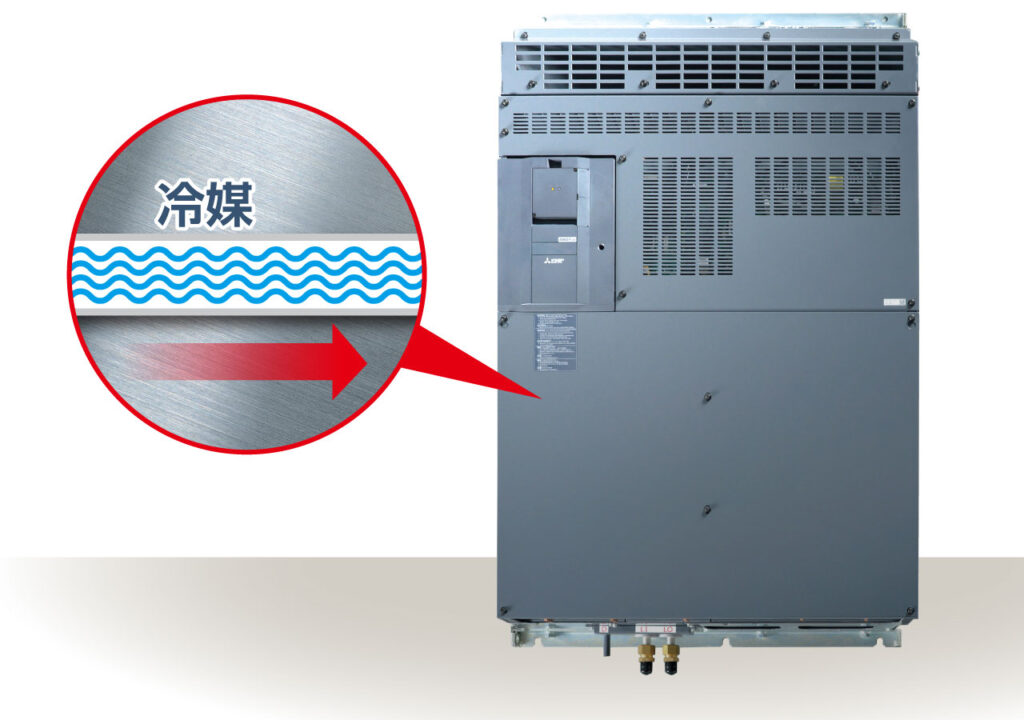

冷却タイプ(冷却性能特化)

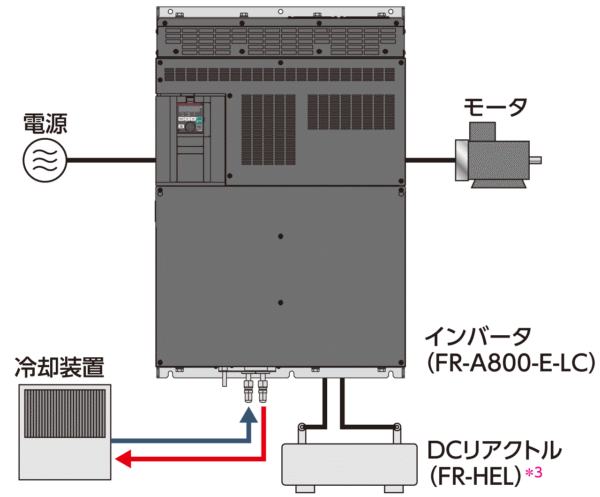

「冷却タイプ」は、冷媒による冷却機能をインバータ自身に持たせたモデルで、外部の冷却装置に接続することでインバータ本体を強制冷却することができます。

インバータは電気機器の中でも発熱量が大きいため、収納する制御盤の排熱対策が非常に重要になってきます。屋内や粉塵の少ない場所など、周囲の環境が良好な場合は対策がしやすいですが、条件的に対策が難しい環境においては、インバータを別の場所に設置するなど、手の掛かる対策を余儀なくされるケースもあります。

冷却タイプはインバータ本体を冷却することで、排出される熱量そのものを低減することができることから、今まで設置できなかった場所に設置できたり、排熱量の少ない機器として盤の設計を最適化することも可能になります。

ちなみに冷却タイプのインバータは電源電圧がAC400V〜、容量が110K〜と大容量モーター向けの製品となっています。

冷却タイプの仕組み

冷却タイプのインバータは次のような仕組みで冷却を行っています。

冷却タイプのシステム構成

引用先:三菱電機株式会社(FREQROL-A800 Plus 冷却タイプ)

冷却タイプのインバータは冷却装置を直接インバータに接続します。この点は汎用インバータにはないユニークな点ですね。

高調波抑制及び力率改善のため、DCリアクトルは必ず設置する必要があります。

冷却の仕組み

引用先:三菱電機株式会社(FREQROL-A800 Plus 冷却タイプ)

冷却タイプのインバータは、エアコンの冷房運転と同じ仕組みで冷却を行っています。

インバータ内部には冷媒を循環させる銅管が張り巡らされています。この銅管には外部の冷却装置によって冷たく液化した冷媒が循環し、インバータ内部の空気を冷やします。熱を奪った冷媒は冷却装置に戻り、気化して冷媒ガスになります。

このサイクルを繰り返してインバータで発生した熱を排出しています。

インバータに循環させる液体は、含まれる物質が規定の基準内であれば水道水を使用することもできます。

その他の機能

冷却タイプのインバータには、Plusシリーズらしい次のような機能があります。

冷媒入力流量低下警報

冷媒の入り口配管にフロースイッチを取り付け、その信号をインバータに取り込むことで流量低下の異常を検出することができます。

フロースイッチを2個取り付けることで、冷媒が上限量を上回った場合及び下限量を下回った場合、どちらの場合でも警報が出力されるようシステムを構成することも可能です。

AC690V対応

冷却タイプのインバータは、電圧クラスがAC690Vという特殊な電圧に対応しています。産業用の電源電圧でAC690Vを採用しているのは主にヨーロッパのスウェーデンで、このような幅広い環境にも対応しています。

冷却タイプと言っても、Plusシリーズなだけあって用途は限定されるね

スポンサーリンク

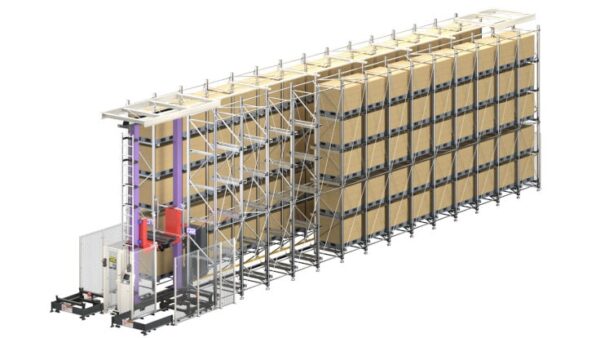

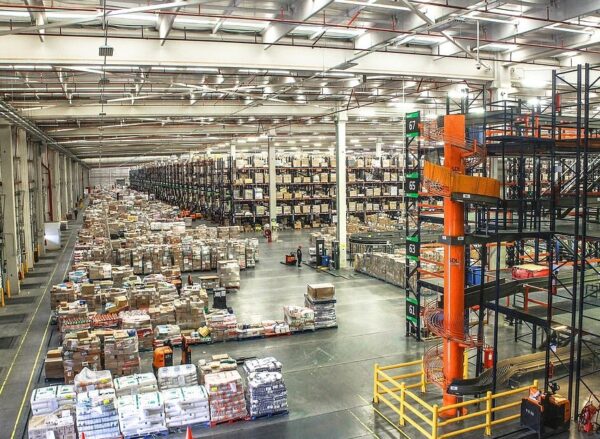

for Automated warehouse(自動倉庫特化)

「for Automated warehouse」は、物流設備である自動倉庫の使用に特化したインバータです。シリーズ名の”Automated warehouse”とは日本語で「自動倉庫」という意味で、自動倉庫の稼働に必要不可欠な「スタッカクレーン」という装置に最適化された製品となっています。

自動倉庫とは?

引用先:株式会社ダイフク(パレット立体自動倉庫「コンパクトシステム」)

自動倉庫とは、パレット上に積載された荷物をスタッカクレーンを使用して、ラックへ入庫もしくは出庫したりを自動で行う設備を言います。

入庫されている荷物はコンピュータにて管理されており、出し入れなどの指示や他設備との連携など、複雑な運用も全てコンピュータ制御で行われています。

荷物を立体的に収納することができるため、限られたスペースを有効活用できるというメリットがあるほか、様々なシステムに柔軟に対応できることから、物流倉庫だけでなく生産ラインへの材料供給や出荷製品の一時保管など、幅広い用途に活用されています。

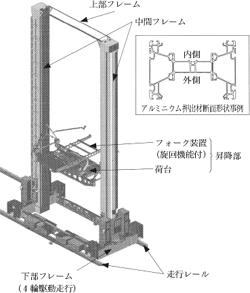

スタッカクレーンとは?

引用先:一般社団法人 日本クレーン協会(通達)

スタッカクレーンとはクレーンの一種で、荷物を乗せて上下方向に昇降する昇降装置、クレーン本体を前後方向に走行させる走行装置、荷物をラックや昇降部へ移載するためのフォーク装置、そしてそれらを支えるフレームで主に構成されています。

クレーンは1本のレール上を走行するモノレール方式が主流ですが、中には上部にあるレールにぶら下がっている懸垂式や、レールが2本あるタイプも存在します。

これら昇降・走行・フォークはインバータ制御で駆動されている場合がほとんどで、その制御はPLCによって行われています。

昇降及び走行は、ラックに収納された荷物の入出庫を行うための位置決めが必要で、その定位置検出は一昔前はエンコーダが主流でしたが、現在はレーザー距離計を用いた位置制御が多く用いられています。

このように、昇降・走行・フォークの3つの動作を位置検出器とPLCで制御しながら、荷物の入出庫を行う装置、それがスタッカクレーンです。

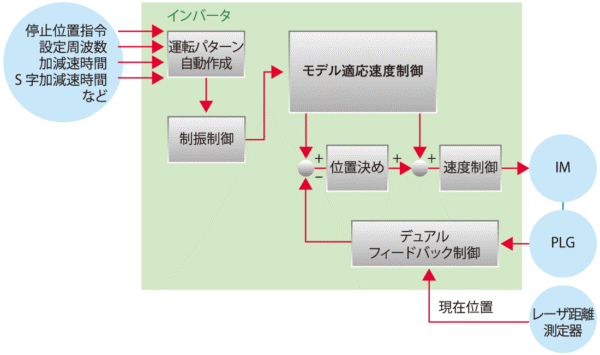

for Automated warehouseの機能

for Automated warehouseには、スタッカクレーンの制御や設計に便利な機能をいくつも搭載しています。

フルクローズド制御

引用先:三菱電機株式会社(FREQROL-A800 Plus for Automated warehouse)

フルクローズド制御とは、位置検出器をPLCではなくインバータに直接接続することで、速度制御から位置決め制御までをインバータ側で行うことができる機能です。

フルクローズド制御には大きく分けて「位置送り」・「速度送り」の2つの動作モードが有り、PLCから信号をON/OFFすることで、この2つの動作モードを切り替えることができます。

・位置送り

スタッカクレーンを目標とする停止位置まで走行もしくは昇降させるモードです。

PLCからインバータに対して運転周波数・目標停止位置を指定し、始動指令を与えることでインバータが目的の停止位置まで運転を行います。

for Automated warehouseでは、32bitデータの目標停止位置を通信でインバータに送ることができ、現在値を検出する位置検出器は、絶対値を検出できるアブソリュートエンコーダ、もしくはレーザー距離計が接続できます。

指定する停止位置は位置送り動作中に変更することもでき、変更後の停止位置指令が現在地よりも遠い場合や、最短減速距離が残りの移動距離よりも大きい場合などに対応が可能となります。

・速度送り

PLCからインバータに対して運転周波数を指定し、始動指令を与えることでインバータに設定された加減速時間等に従ってスタッカクレーンを動作させる一般的な制御モードです。

運転は始動指令をONさせている間、低速から加速して定速運転を行い、始動指令をOFFすると減速停止します。速度送り中に設定周波数をシームレスに変更することも可能です。

加減速などの運転パターンは、インバータ側のパラメータで細かく設定しておきます。

多軸同期制御

スタッカクレーンは搬送する荷物が大きくなったり、より速い動作速度を求められるような場合には、駆動で使用するモーターを1つから2つに増やさなければならないケースがあります。

例えば、クレーンの前輪にしかモーターが付いていなかったのを、前輪・後輪どちらにもモーターを付けて前後輪駆動にするというような場合ですね。

一般的には1台のインバータに2台のモーターを接続して運転しますが、インバータの容量が大きくなってしまうことと、ベクトル制御系の運転方式が使えないというデメリットがありました。

多軸同時制御では、インバータ1台に対してモーター1台を接続し、PLCとEthernetで通信することで2台のモーターを同期運転することができます。

制振制御

引用先:三菱電機株式会社(FREQROL-A800 Plus for Automated warehouse)

設定した周波数にノッチフィルタを作動させることで、共振による振動や騒音を抑制してクレーンの揺れを最小限にする機能です。

走行停止時にクレーンが前後に揺れていると、ラックからの荷物の出し入れが安定してできないため、通常は揺れが収まるまで一定時間待機してからフォークサイクルを開始します。特に、背の高いスタッカクレーンになるほど、停止したときに上部の揺れが大きくなります。

揺れを抑える方法として、上部に振止ブレーキを付けて停止時の揺れを抑える場合もありますが、インバータの制振機能を使用することで、より効果的に揺れを抑えることができます。

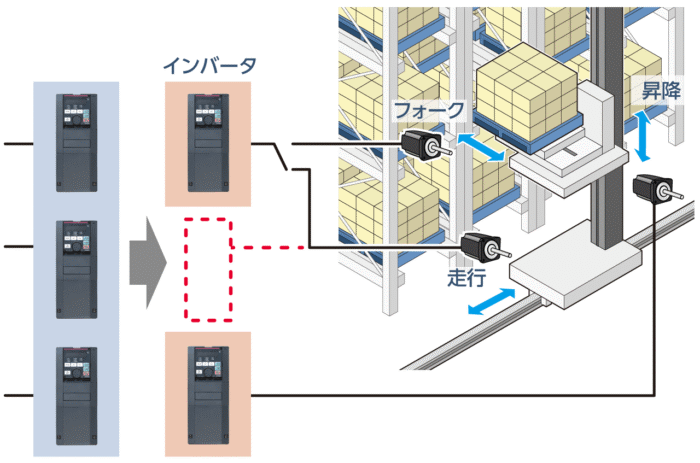

フォーク切換え

引用先:三菱電機株式会社(FREQROL-A800 Plus for Automated warehouse)

スタッカクレーンは走行・昇降・フォークそれぞれにモーターがあり、インバータで駆動されています。本来はモーター1台につき1台のインバータを使用しますが、この「フォーク切換え」機能を使用することで、フォークと走行のインバータを1台にまとめることが可能になります。

走行とフォークのインバータを1台にまとめることで、コスト削減や盤の省スペース化が実現できます。

スタッカクレーンは走行と昇降は同時に動きますが、走行とフォークが同時に動作することはありません。そのため、走行が動作している間はフォークのインバータは常に待機しています。このことから、走行とフォークを切り替えることができれば、インバータを1台にまとめることが可能というわけです。

これまでも汎用インバータの機能によって走行/フォークを切り替えることは可能でしたが、for Automated warehouseでは「フォーク切換え」としてオフィシャルな機能となりました。

耐環境性の向上

for Automated warehouseでも環境の悪い場所での使用を想定して、基板コーティングが施されたモデルを選択できます。自動倉庫はコンクリート工場や化学工場、プラズマ切断機が近くにあるような粉塵などが多い場所にも設置されていますので、基板コーティングによりリスクを低減することができます。

新設のスタッカクレーンに採用すると、かなりコスト削減が期待できるね

まとめ

以上、FREQROL-A800 Plusシリーズについて、それぞれの優位性や機能をまとめてみました。

これまでのFREQROL-Aシリーズでも十分な機能性を有しており、設計次第で対応することはもちろん可能でしたが、Plusシリーズを採用することで、これまでの課題や面倒だった部分をインバータ側で解決してくれます。

もし、ご紹介した専門分野において、使用するインバータを選びあぐねている方がおられましたら、一度Plusシリーズを検討されてみては如何でしょうか。

- for CRANES:クレーン特化形

- for Roll to Roll:巻取機・巻出機特化形

- 冷却タイプ:冷却機能特化形

- for Automated warehouse:自動倉庫特化形