【ボルトとナットの向きで失敗しない!】上下方向の正しい取付け方について

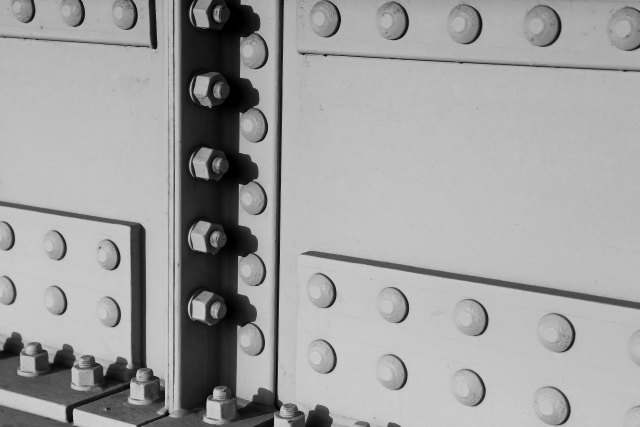

ボルトとナットは、部品や構造物を固定するうえで欠かせない締結部品です。

工場や産業機械などの設備の組み立てだけでなく、プライベートのDIYなど多くの人にとって身近な存在でしょう。

しかし、そんな基本的な部品にもかかわらず、「上下の向き」を意識して取り付けている人は意外と少ないのではないでしょうか。

ボルトとナットの向きなんて、上下どっちでもいいんじゃないですか?

そう思っている方は要注意です。ボルトとナットの「上下の向き」は、ナットを落下させてしまったり、緩んで部品が脱落してしまうなどのトラブルを未然に防ぐためにも、しっかり押さえておくべき大事なポイントなんです。

この記事では、意外と知られていないボルトとナットの取付時の向きについて、初心者でも分かりやすく解説していきますので、是非参考にしてみてください。

ボルトの向きにはちゃんとした理由があります!

ボルトは上向きで取り付けるのが基本!

結論から言うと、ボルトとナットを上下方向に取り付ける場合は、ボルトを上向きに取り付けるのが正解です。

写真のように、下からボルトを上に向かって差し込んだあと、上からナットで締め付けを行います。

なぜ、ボルトを上向きに取り付けるのか、それは次のようなメリットがあるからなんです。

なぜボルトを上向きに取り付けるの?

ボルトを上向きに取り付けるのは、現場でもよく知られた“セオリー”です。

その理由について解説していきます。

緩んでいるのを見落としにくい

ボルトが上向きに取り付いていることによって、緩んでいる状態を見落としにくくなります。

それぞれのケースで見ていきましょう。

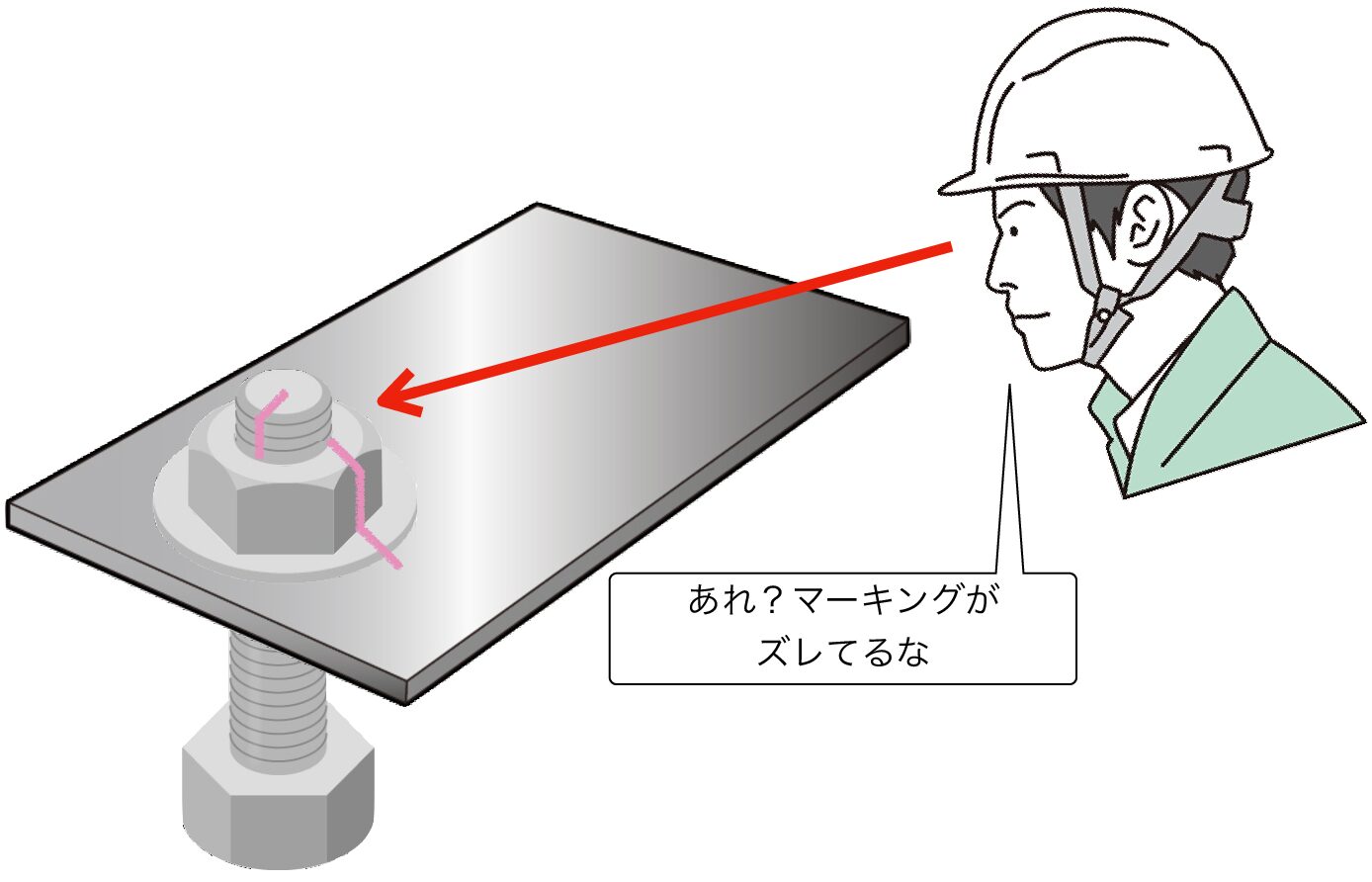

ボルトが下向きの場合

例えば、ボルトの緩み確認をマーキングのズレを見て点検するとき、ボルトが下向きにして取り付けていると、次のような状態になります。

上の図を見ると、ボルトの頭と部材に付けたマーキングはズレていませんが、実はナットが完全に緩んでしまっています。

この状態を上から見たとき、ボルトの頭と部材とのマーキングがズレていないため、作業者は「緩んでいないな」と誤って判断してしまう恐れがあります。

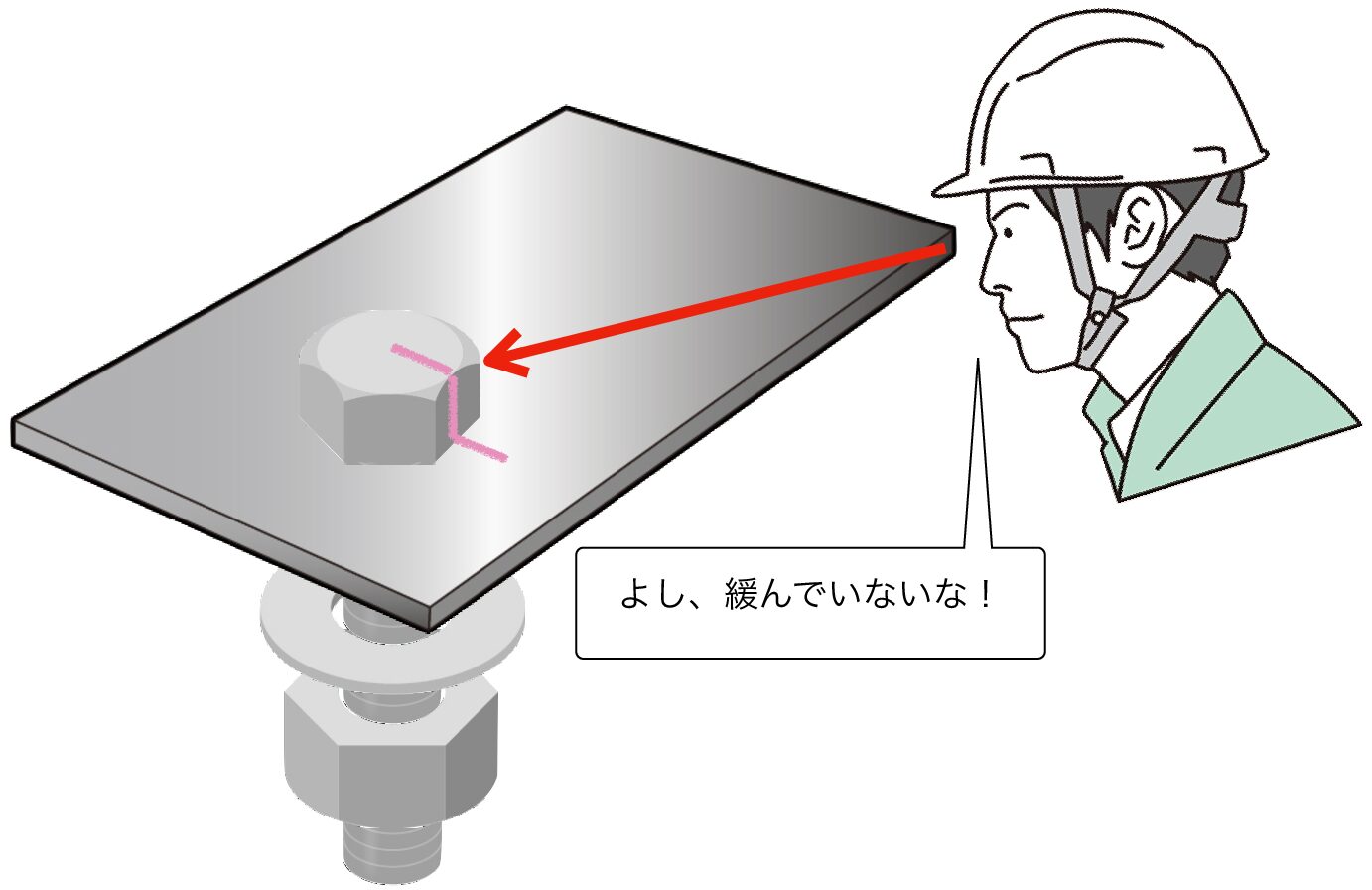

ボルトが上向きの場合

一方、ボルトが上向きについている場合はどうでしょう。

上の図では、ナット・ワッシャー・部材に付けたマーキングは揃ったままですが、ボルトの軸に付けたマーキングだけがズレた状態になっています。

このズレを見た作業者は「あれ?マーキングがズレてるな」と異変に気付いて、ボルトの緩みに気付きやすくなります。

このように、ボルトを上向きに取り付けるだけで作業者の勘違いが起こりにくくなり、点検の精度を上げることができるわけです。

「ナット」・「ボルト」・「部材」の3箇所に、見やすい位置でマーキングできるのがメリットだね

緩みにくくなる

ボルトを下向きに取り付ける場合と、上向きに取り付ける場合とでは、緩みにくさに違いが出てきます。

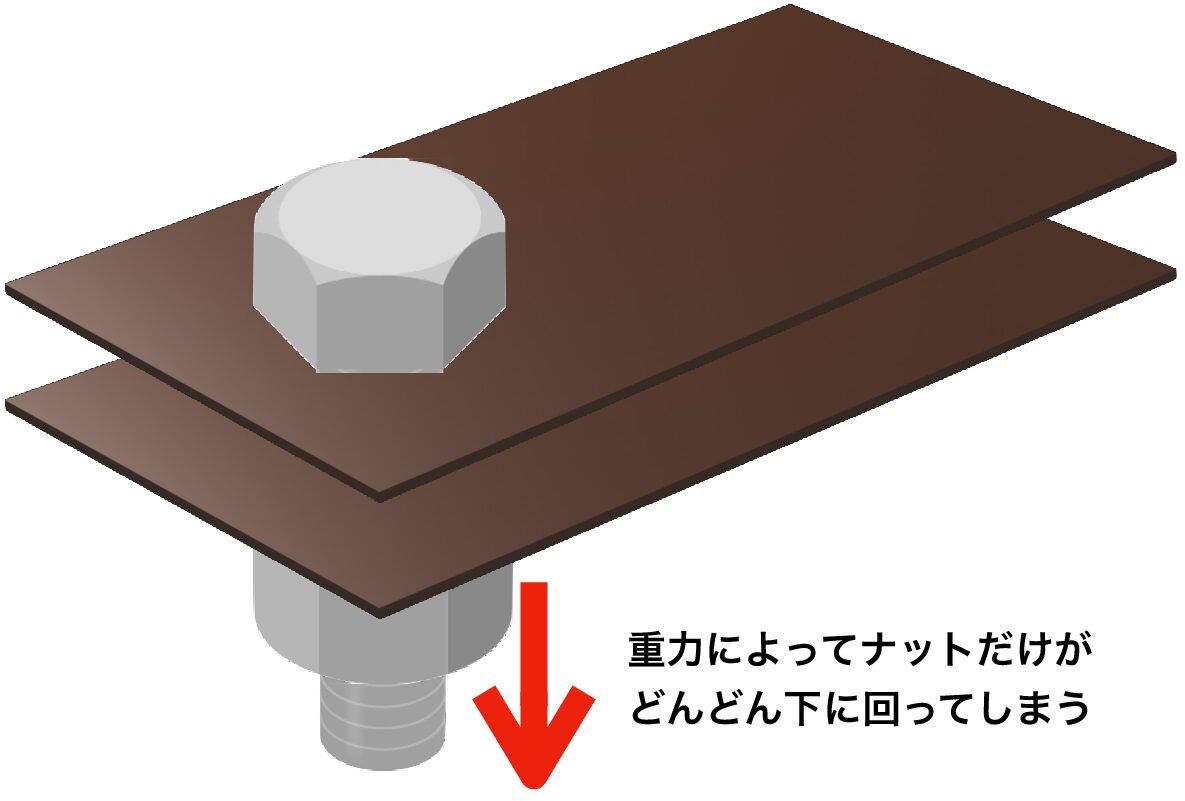

ボルトが下向きの場合

ボルトが下向きの場合、ナットが振動などによって少しでも緩むと、部材との間に隙間ができてしまいます。

ナットが振動で少し緩んだ状態になると、重力の影響でナット自身の重さが回転を助ける方向に働き、徐々に外れて緩みが進行してしまいます。

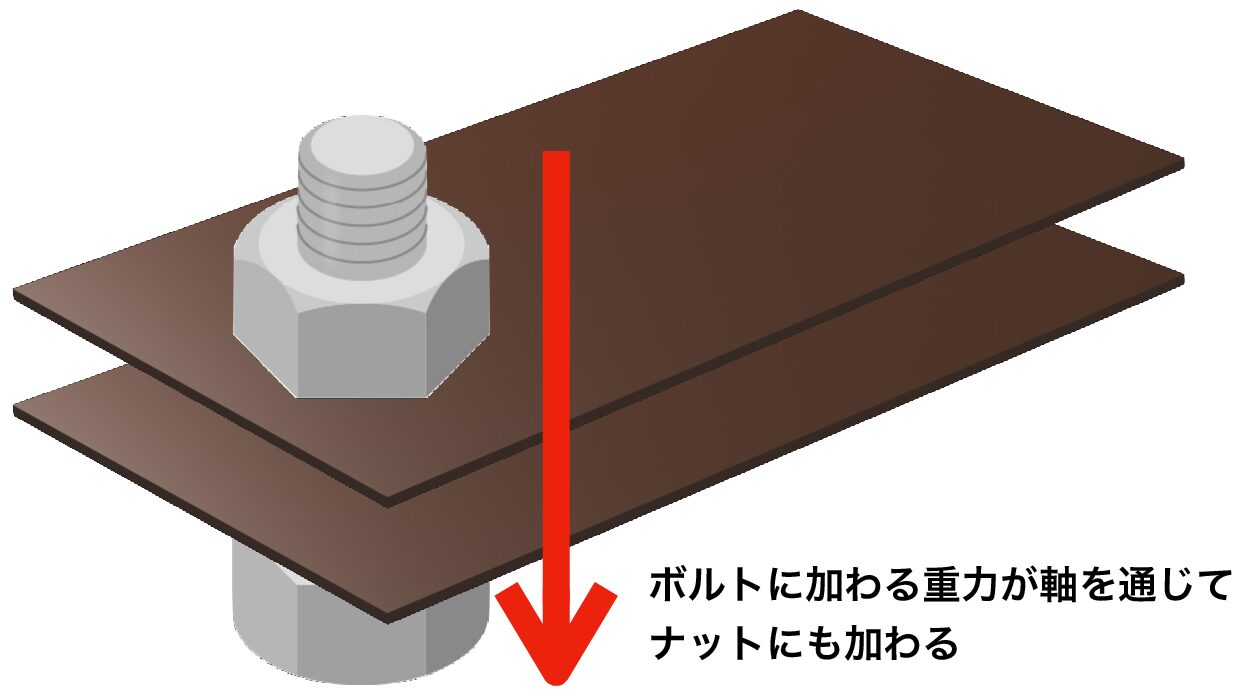

ボルトが上向きの場合

一方で、ボルトが下向きの場合では、ボルトの軸を通じてナットにも重力による下向きの力が加わります。

その結果、ナットがボルトを引っ張り上げようとする力が働くため、ボルトの緩む方向にブレーキが掛かっているような状態になります。

これが回転の妨げになって、自然に緩もうとする動きを抑えてくれます。

緩むスピードが格段に遅くなるため、ボルトやナットが落下する前に点検で発見しやすくなります

落ちにくくなる

ボルトを上向きに取り付けることで、落下などのリスクを低減することができます。

その理由は次の通りです。

取付穴に引っ掛かりやすい

部材の取付穴は、ボルトがギリギリ通るぐらいの少しきつめの穴になっている場合が多いです。

そのため、穴とボルトが引っ掛かったり擦れるなどして、ボルトの落下をある程度防止してくれる効果があります。

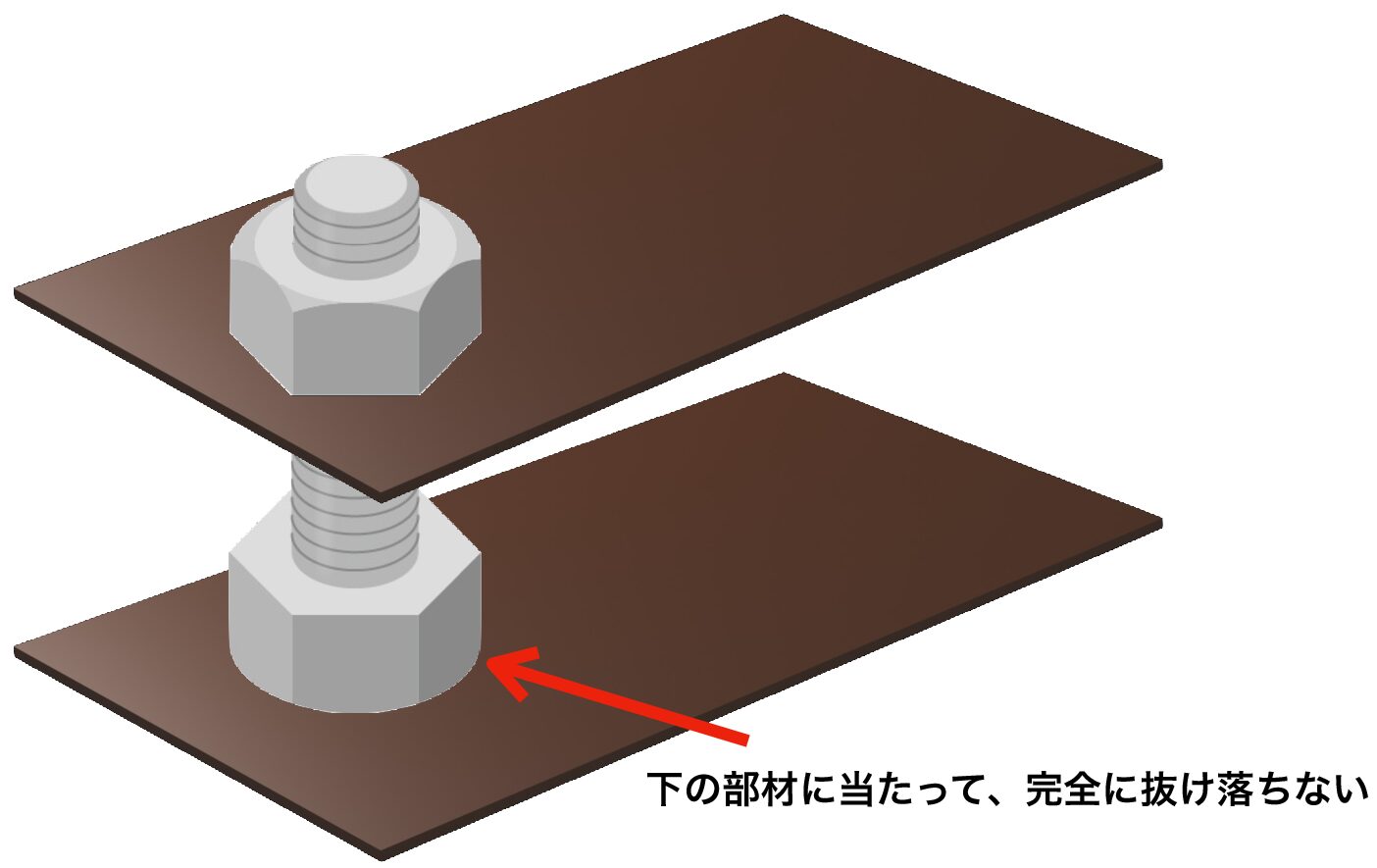

下の部材が抜け止めになる(場合がある)

ボルトが緩んでしまったとしても、すぐ下に別の部材があればボルトの頭が当たって、それ以上下がらないという状態を作ることができます。

全てのケースに当てはまるというわけではありませんが、落下リスクを減らすための1つの工夫として有効的な手段になりえます。

落ちたとしても見つけやすい

例え緩んで落下したとしても、ナットよりもボルトの方がサイズが大きいため、目視で見つけやすいという利点があります。

また、ボルトの場合は落ちたときにワッシャーなどの細かい部品がバラバラになりにくく、狭い隙間などに入り込むリスクも比較的低いため、落ちたときの回収がしやすいというメリットもあります。

ナットが落ちると、変なところに転がっていくんだよね〜

作業性が良くなる

ボルトを上向きに取り付けることで、自然とナットが作業しやすい位置、つまり上側にくることになります。

一般的に、部材をボルトとナットで締結する際は、ナット側を回して締め付ける方が、部材やボルトに余計な負荷がかからず、損傷も起きにくいと言われています。

更に、下からボルトを差し込みながら上からナットを取り付ける方が、作業中に落下させてしまうリスクも少なくてすみます。

こうした理由から、ナットの状態が見やすくて、工具を入れやすい上側にナットがある方が、作業性が良くなるというわけです。

とても利にかなっていますね

どうしてもボルトを下向きに取り付ける場合は?

もちろん、構造や設置環境によっては「ナットを下側に取り付けざるを得ない」ケースもあります。

例えば、足場の下から作業する必要がある現場や、狭くてボルトが入らない場合などですね。

そのようなときは、必ずゆるみ止めの工夫を施すことが重要です。

現場の状況に合わせて、緩み止め処置を工夫しましょう。

緩まないようにすることが一番だね!

まとめ

以上、ボルトとナットを取り付ける向きについて解説しました。

ボルトとナットの上下の向きは、単なる見た目の問題ではなく、構造物の安全性や耐久性、メンテナンス性に直結する非常に大切なポイントです。

ボルトは上向きに取り付ける、難しい場合は確実に緩み止めを行う。

この基本的なルールを守るだけで、トラブルの多くは未然に防げます。

だからこそ、「向き」に対する意識を高めて、安全で確実な取り付けを心がけていきましょう。