【WBGT(暑さ指数)とは?】現場の熱中症対策に必須の測り方や活用方法について解説

毎年のように「命の危険がある暑さ」と言われている日本の夏。

そんな暑い夏の中、熱中症リスクを“数値”で判断できるものとして注目されているのが「WBGT(暑さ指数)」という指標です。

一昔前は、「気温」や「湿度」を現場でチェックするのが定番でした。ただ、それだけでは「本当の暑さの危険度」までは分からないことも多いんです。

そこで登場するのが「WBGT(暑さ指数)」。

このWBGTを使うことで、暑さのリスクをもっと正確に見える化することができ、作業現場だけでなく学校などでも熱中症対策をしっかり立てられるようになります。

この記事では、WBGTの意味や知る方法、また実際の活用方法までを分かりやすく解説していきます。暑い夏を安全に過ごすためのヒントとして、是非参考にしてみてください。

「WBGT」を活用してしっかり対策しましょう!

WBGT(暑さ指数)とは?

正式名称は「Wet Bulb Globe Temperature」で、これらの頭文字を取って「WBGT(だぶりゅー・びー・じー・てぃー)」と略されます。

WBGTは日本語で「湿球黒球温度(しっきゅう こっきゅう おんど)」と訳されており、WBGTを測定するうえで使われる温度センサー(湿った温度計と黒い球の温度計)が名前の由来となっています。

簡単に言うと、「“暑さ”をいろいろな条件で測定してまとめたもの」とイメージすれば分かりやすいのではないでしょうか。

WBGTは1950年代にアメリカ軍によって開発された指標で、訓練中などで熱中症事故が多発したことがきっかけとなって生まれた考え方です。

当時は、特に屋外訓練時での兵士の体調不良が多く発生していて、これを防ぐために正確な「暑さの危険度」を測る必要があったようです。

暑い屋外は特に過酷だよね〜

その後、軍で実績を上げたWBGTという指標は、スポーツや産業分野の現場で広く導入されるようになり、現在では熱ストレスの評価指標として、国際基準「ISO 7243」で規格化されるまでに至っています。

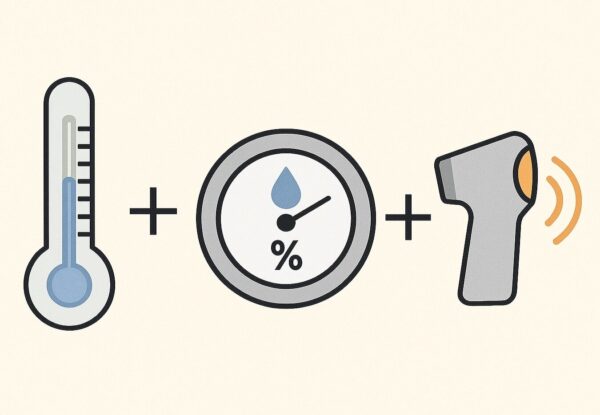

WBGT算出の3要素

WBGTは次の3つの数値を計測して算出されます。

湿球温度

湿球温度とは、ガーゼなど濡らした布で包んだ温度計で測定した温度のことで、水が蒸発したときに熱を奪う”気化熱”の性質を利用して測定を行います。

この湿球温度は「空気中の湿度の高さ」・「風通しのよさ」・「汗の蒸発のしやすさ」を反映しており、この温度が高いと汗が蒸発しにくくなります。

汗が蒸発しにくいと体温が下がりにくくなるため、熱中症リスクがアップします。

同じ気温でも、ジメッとしているかどうかで体感が変わってきます

黒球温度

黒球温度とは、黒く塗られた球体の中に入れた温度計で測定した温度のことを言います。

表面を黒く塗っているため熱を吸収しやすく、太陽からの直射日光や照り返し(輻射熱)の影響をよく反映します。

黒球温度が高いと、気温以上の熱ストレスを受けている可能性が高く、日陰と日なたで測定した黒球温度は5℃以上も差が出ることがあります。

屋外にいると、ジリジリして本当に暑いよね

乾球温度

乾球温度とは一般的な気温計で測定した温度のことを言います。

湿球や黒球といった特別な仕組みはなく、外気にさらされた状態で空気の温度を測定した、いわゆる「気温」が乾球温度となります。

これらの3つの要素を組み合わせて算出した数値が「WBGT(暑さ指数)」です。

WBGTはただの気温っていうわけではないんだね〜

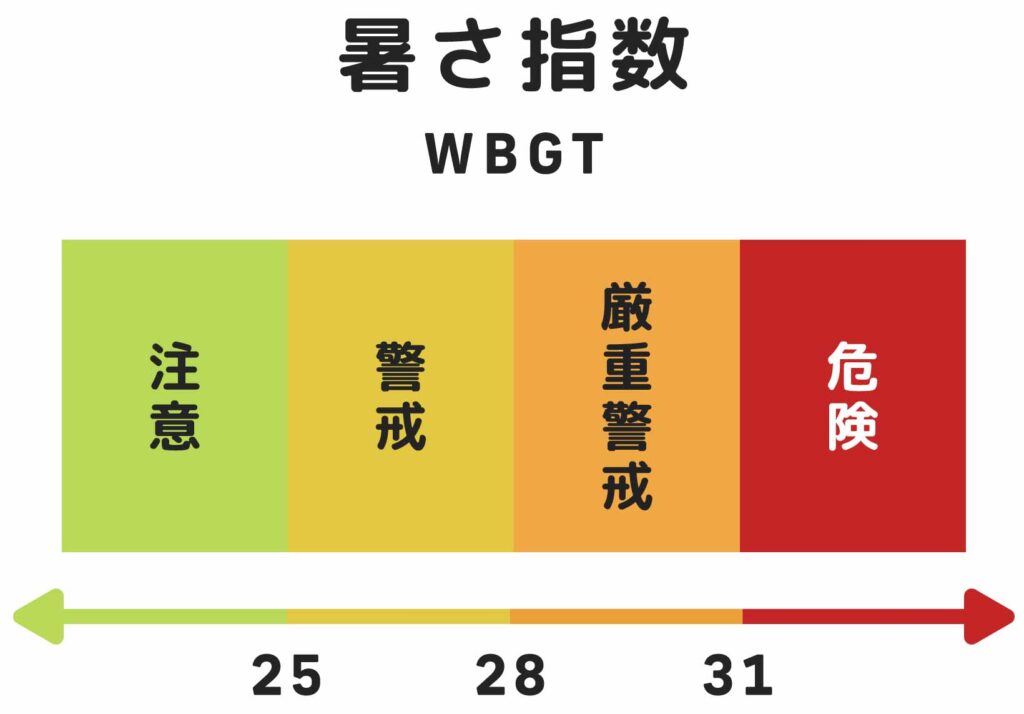

WBGT値の目安と危険レベルについて

WBGT値は気温と同様、単位に「℃」を用いて表されます。

このWBGT値には数値に応じて危険レベルが4段階で設定されており、日本生気象学会の指針では以下のように分類されています。

| 危険レベル | 目安となる対応 |

| 危険(31℃以上) | 高齢者は安静にしていても危険、 屋外活動は原則さけて涼しい室内に移動する |

| 厳重警戒(28〜30℃) | 炎天下での作業はなるべく避け、 室内では室温の上昇に注意する |

| 警戒(25〜28℃) | 激しい運動や作業を行う場合は、 定期的な休憩を十分にとる |

| 注意(25℃未満) | 一般的には危険性が少ないが、 激しい運動や作業は注意する |

WBGTの危険レベルに合わせて、適切な対応を取ることが熱中症防止の基本対策になります。

WGBT値の数値は一般的な気温よりも少なくなりますので、数値の見方に注意しましょう!

WBGT値はどうやって知るの?

WBGTは「湿球温度」「黒球温度」「乾球温度」の3つを測定して算出することをお伝えしましたが、これらを個別に測定してWBGT値を算出することは非常に手間ですし、実際の現場ではあまり現実的とは言えません。

そこで、WBGT値を知る方法を3つご紹介しますので、シーンに合った方法を選んでみてください。

方法①:WBGT計を使う

現場のWBGT値を正確に測定する方法として最も一般的なのが、WBGT計という専用の測定器を使用するというやり方です。

WBGT計はWBGT値だけでなく、気温や湿度も同時に表示してくれるので、現場の状況を総合的に把握するのにも非常に便利です。

WBGT計には様々な種類があるので、状況に応じて使い分けることができます。

ちなみに、WBGT計には”JIS B 7922“というJIS規格があり、「クラス」によって許容誤差が決められています。

ハンディティタイプWBGT計

引用先:ミドリ安全株式会社(熱中症指標計 WBGT-302)

先端に黒球があるマイクのような形をした、ハンディタイプのWBGT計です。

サイズがやや大きめですが、そのぶん測定精度が非常に高いことが最大のメリットとなっています。

屋内外の作業現場や工場内の複数ポイントなど、正確なWBGT値を移動しながら測定したい場合などにピッタリのモデルではないでしょうか。

JIS規格の「クラス1.5」に対応しているものが多いよ

小形WBGT計

引用先:株式会社シロ産業(黒球型小型熱中症計)

ハンディタイプを更に小形化した、手のひらサイズのWBGT計です。

精度はハンディタイプよりも劣りますが、屋内外で使用することができ、持ち歩きのしやすさやアラーム機能など、非常に使い勝手が良いのが特徴です。

小形タイプでもJIS規格のクラス2に準拠しているものが多いです

僕の職場は小形タイプを現場に置いて使ってるね!

ポケットサイズWBGT計

引用先:株式会社エー・アンド・ディー【くらし環境温湿度計 熱中症指数計/熱中症指数モニター AD-5687(みはりん坊W)】

小形WBGT計よりも更に小さくなったものが、ポケットサイズのWBGT計です。

アラーム機能といった必要最低限の機能を有していながらも、胸ポケットにも入る手軽さが最大の特長となっています。

黒球が無いため屋内での使用に限定される点は注意が必要ですが、工場や学校などの屋内環境における熱中症対策においては非常に非常するモデルです。

僕の職場では、1人1個ポケットサイズのWBGT計を携帯して使っています!

ポケットに入れっぱなしだと、汗で湿度が高くなっちゃうから注意してね

方法②:環境省の「熱中症予防情報サイト」を確認する

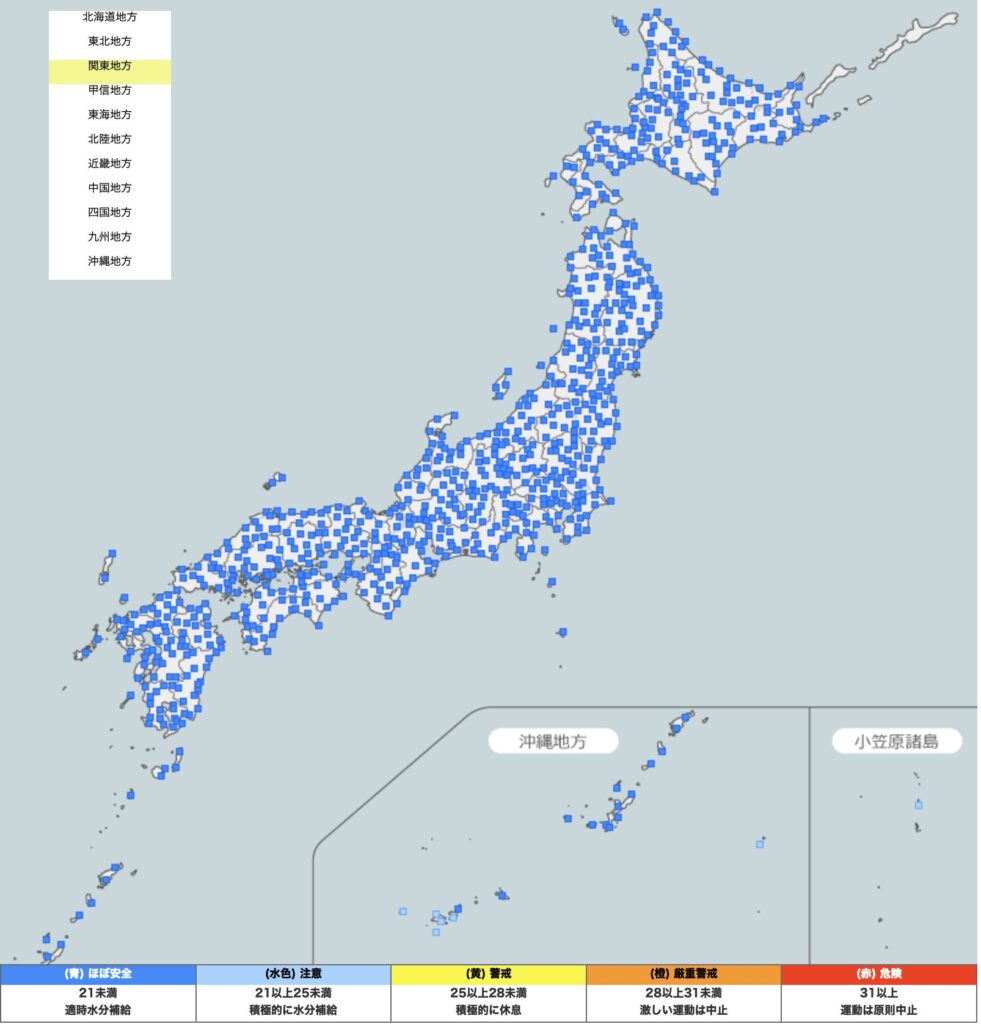

引用先:環境省(熱中症予防情報サイト)

環境省の「熱中症予防情報サイト」にアクセスしてWBGTの状況を確認する方法です。

左上の「○○地方」のところから各地域のWBGT値を見れるほか、「駐車場」・「交差点」・「体育館」など、WBGT値が高くなりがちな場所の数値まで、条件別に細かく確認出来る点が非常に優れています。

また、WBGT値が設定した数値以上になったらメールを自動配信するサービスなど、便利な機能を無料で利用することもできます。

出張先や旅行先のWBGT値を調べるのに非常に便利ですね!

方法③:お天気アプリで確認する

環境省のウェブサイト以外にも、「ウェザーニュース」や「tenki.jp」などのスマホアプリから熱中症情報を見ることができます。

引用先:tenki.jp【熱中症情報(WBGT近似値)】

スマホアプリの場合は、WBGTが数値として表示されるわけではなく、「注意」や「危険」といった視覚的に分かりやすいような表現になっています。

WBGTの数値を知ることはできませんが、お手持ちのスマホで気軽に情報を得られることから、現場仕事だけでなく日常生活でも役に立ちます。

ササッと調べられるのは良いよね

WBGTの活用事例

暑さによる事故や作業効率の低下を防ぐために、多くの職場でWBGTを活用した熱中症対策が進んでいます。実際の「仕事の現場」での活用例を見ていきましょう。

建設・工事現場(屋外)

- 仕事を始める前にWBGTを計測して朝礼で共有する

- 作業者の熱中症に対する危険感受性を高める

- その日の危険レベルに応じて作業時間や休憩頻度を調整

- WBGTに応じた作業マニュアルの適用

- 28〜31℃ → 「10〜15分おきの水分補給+30分に1回休憩」

- 31〜33℃ → 「重作業を避け、軽作業もペースダウン」

- 33℃以上 → 「作業内容の変更を検討する」

- 現場でのWBGT可視化

- 大型WBGT表示器を現場の入口・詰所・作業エリアに設置

- 色(青・黄・赤)で直感的に危険度を示し、現場全体でリスク意識を共有

- 小形WBGT計の携帯推進

- 作業員が各自携帯できる小形WBGT計を配布

- 移動作業中でも自分の周囲の暑さを適時確認する

- クールスポットの設置

- 現場内に冷房のきいた車両や大型扇風機など「避難できる涼しい場所」を必ず確保

- WBGTが高いときは作業員に「定期的にクールスポットで休憩する」よう促す。

屋外は逃げ場が少ないから、特に注意が必要だね

工場・倉庫(屋内)

- 作業場所ごとにWBGT計を設置&常時モニタリング

- 作業場所ごとのWBGT値を管理して、作業配分や負荷を調整する

- WBGT値が高い場合は、換気をするなどの対策を行う

- 高所や日中など、局所的なWBGT値の上昇に注意。

- WBGTに応じた作業マニュアルの適用

- 28〜31℃ → 「1時間に1回休憩+水分補給」

- 31〜33℃ → 「30分作業→10分休憩」

- 33℃以上 → 「作業内容の変更を検討する」

- 作業記録+WBGT記録をセットで管理

- 時間帯ごとに測定したWBGT値や作業を記録し、対応状況を追記

- 後日集計して、暑さリスクの「見える化」と対策強化に役立てる

- 装備や器具などのサポート

- 空調服、ネッククーラー、冷却ベストなどを現場での標準装備とする

- クーラーボックスや塩飴など、作業者がいつでも利用できる環境を整える

屋内は換気など風通しを良くするだけで、WBGT値がかなり改善される場合があります

WBGTを正しく知って夏を乗り切ろう!

以上、WBGT(暑さ指数)の意味や測定方法、そして活用事例についてもご紹介しました。

暑さが年々厳しくなる今、熱中症は誰にとっても身近で深刻なリスクです。

現場での熱中症を防止するためにも、”暑さ“を「感覚」で捉えるのではなく、「数値」で可視化することができる「WBGT(暑さ指数)」の活用が非常に重要です。

特に建設現場や工場などの作業環境においては、WBGT計を使った定期測定・休憩及び作業スケジュールの調整など、数値に基づいた熱中症対策が当たり前になってきています。

夏の暑さを防ぐことはできませんが、現場のWBGTを正しく知って上手に対策すれば、熱中症は必ず防ぐことができます。

ぜひ、あなたの職場でもWBGTを活用して、暑い夏を安全に乗り切ってください!