【棒端子と違う?】フェルール端子の特徴とメリット・デメリットについて

近年ではインバータやPLCなど、様々な電気機器の小型化が進んできました。

機器の小型化に伴って省スペース化の需要も増えているため、制御盤を日々設計されている方は頭を悩ませることも多いのではないでしょうか。

そんな中で最近普及し始めているのが「フェルール端子」と呼ばれる棒状の端子です。機器の配線をフェルール端子で行えるようにすることで、機器の小型化や配線の効率化が実現できます。

この記事では、フェルール端子はどのようなものなのか?、特徴について解説するとともに、メリット・デメリットや一般的な棒端子との違いについても触れていきたいと思います。

最近ではフェルール端子での配線を前提とした機器が増えてきています。

フェルール端子とは?

フェルール端子とは、電線を機器に接続するために取り付ける棒状の端子のひとつで、別名「ヨーロッパ式棒端子」とも呼ばれます。

一昔前は、ビスで止める端子台タイプの機器が一般的でしたが、機器の小型化に伴ってビスで留めるタイプに加えて、差し込むタイプ(プッシュインタイプ)の端子台を備えた機器が多くなってきました。

引用先:OMRON(プッシュインPlus端子台 概要)

差し込むタイプの端子台は、先端を加工した電線をそのまま差し込むだけで接続ができるため、配線作業の効率化が図れたり配線後の緩みや接触不良が起きにくいなどのメリットがあります。

このような差し込むタイプの端子台に簡単に接続ができるように取り付けるのが、フェルール端子をはじめとする棒形の端子です。

フェルール端子の特徴

フェルール端子の特徴について確認していきましょう。

外観

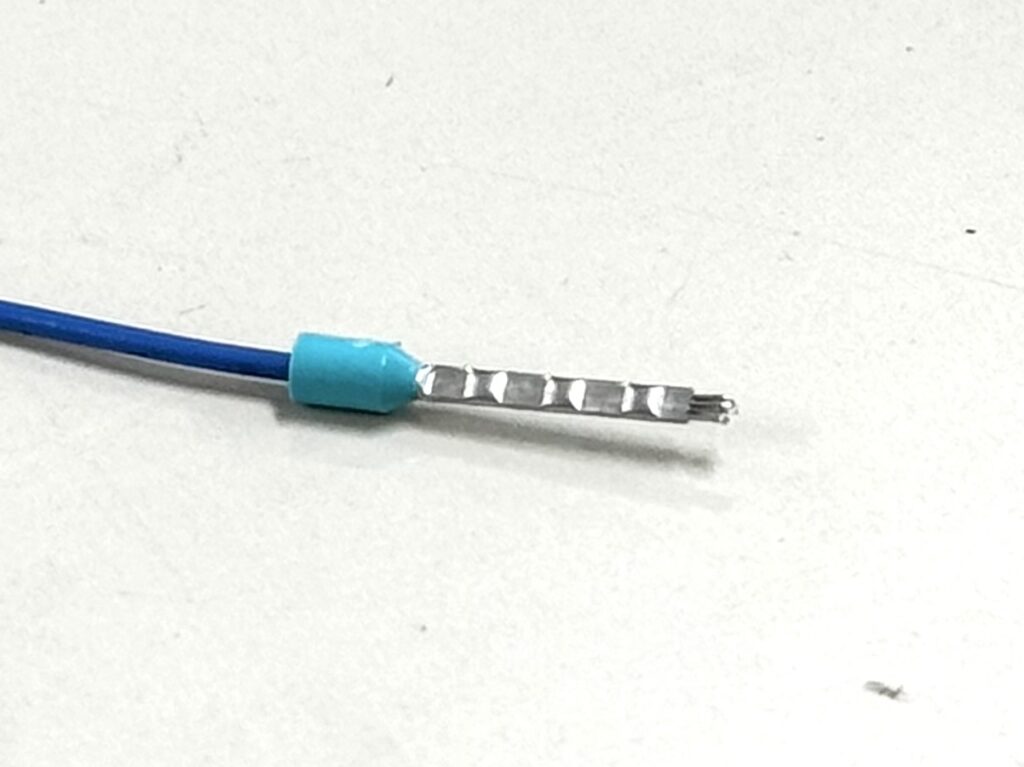

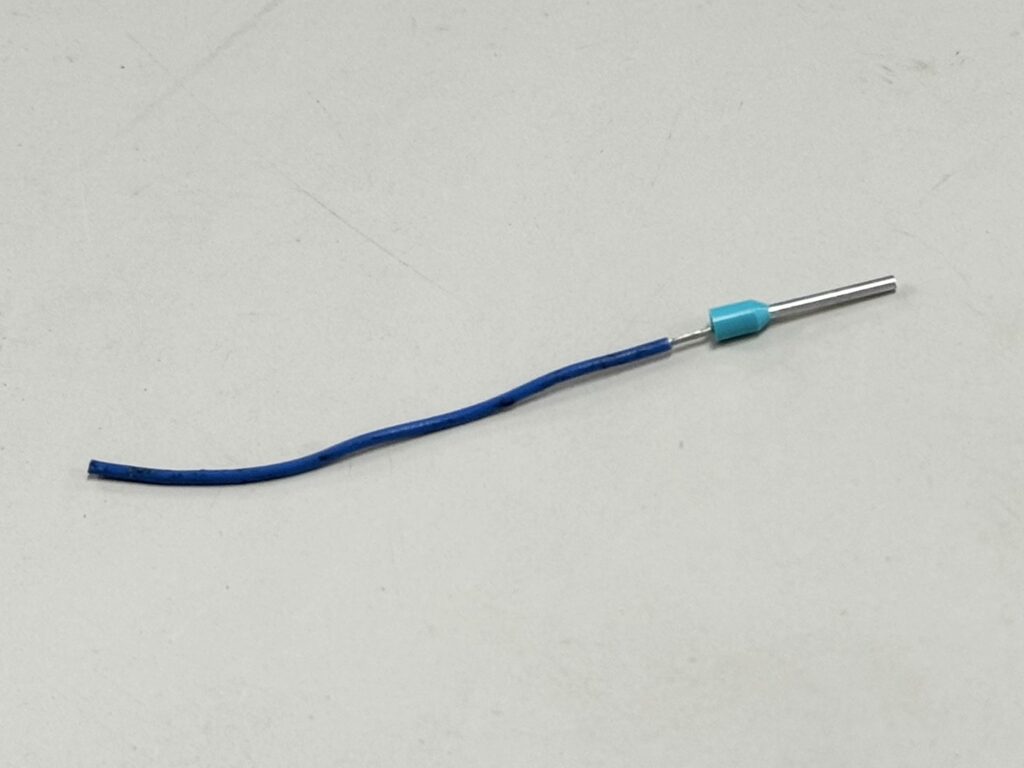

まずはフェルール端子の先端です。先端はステンレスパイプのような筒状のかたちをしていて、鏡面に近い仕上げが施されています。

この先端まで電線の導体を入れて圧着することで、電線の先を棒端子に加工することができます。

フェルール端子の電線を挿入する側は、このようにパイプ状の先端と比べて少し大きめになっています。緑色の部分は絶縁体になっており、この部分を掴んでも感電することがないようになっています。

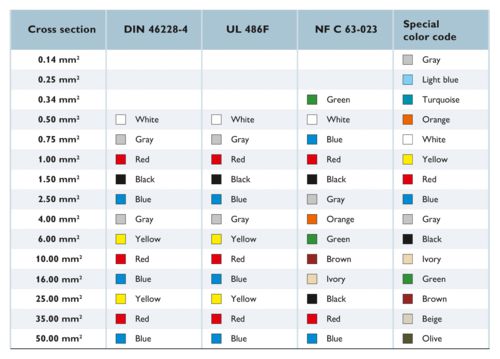

この絶縁体の部分はいくつかの色のバリエーションが存在し、色別に断面積の割り当てがされています。よってこの部分の色を見ることで、フェルール端子の断面積がどれぐらいなのかがすぐ判別できるようになっています。

引用先:フエニックス・コンタクト株式会社(フェルール)

端子の圧着

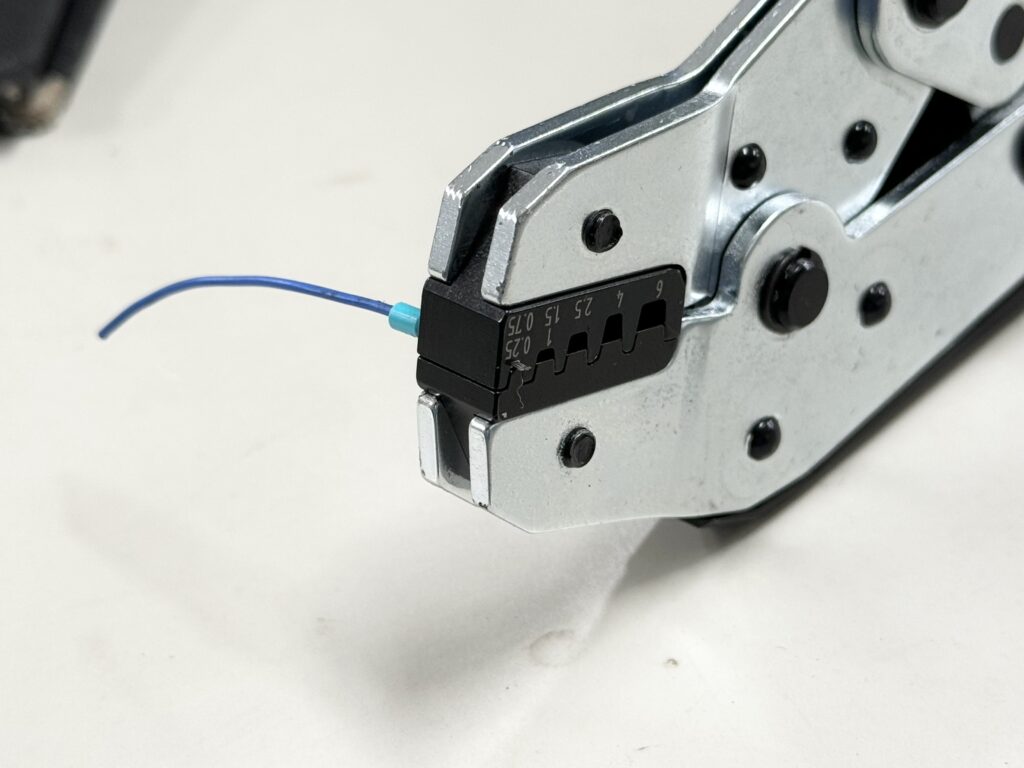

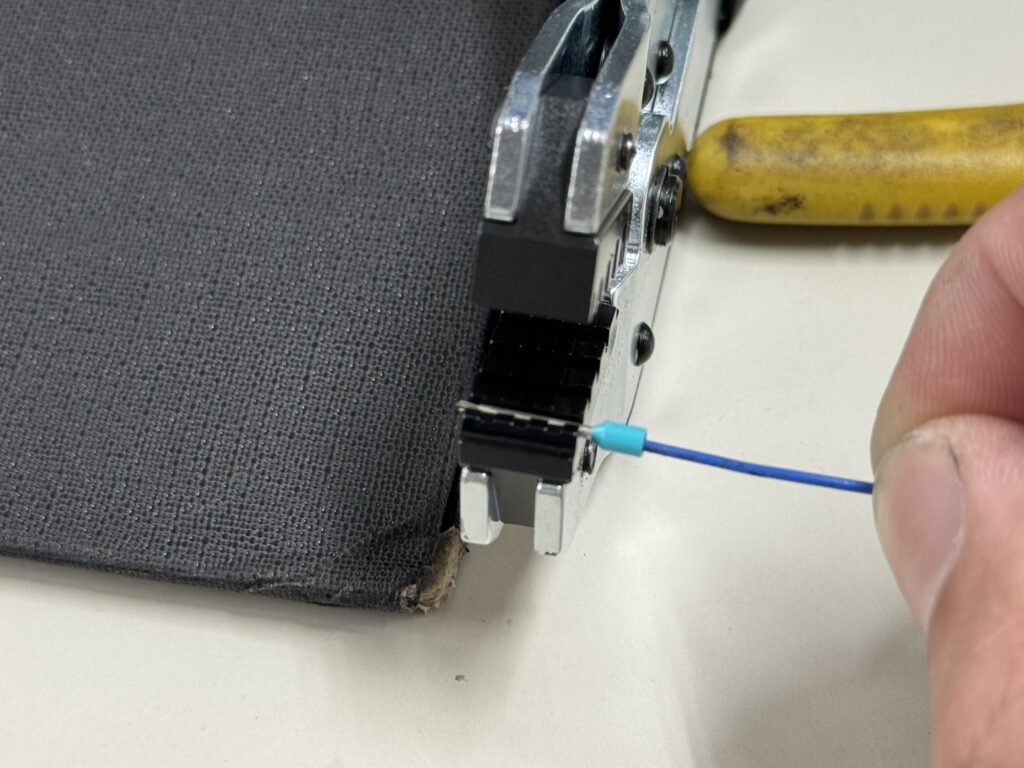

フェルール端子は専用の圧着工具を使用して圧着します。

僕が使っている圧着工具はフェニックス・コンタクト社製の「CRIMPFOX 6」です。

この圧着工具1本で0.25〜6㎟までのフェルール端子に対応できます。

圧着する電線の先端をストリッパーやニッパー等で向いて導体部分を出し、フェルール端子の絶縁体の方から差し込みます。

フェルール端子の奥まで電線を差し込んだら、圧着工具を使用して先端を圧着します。

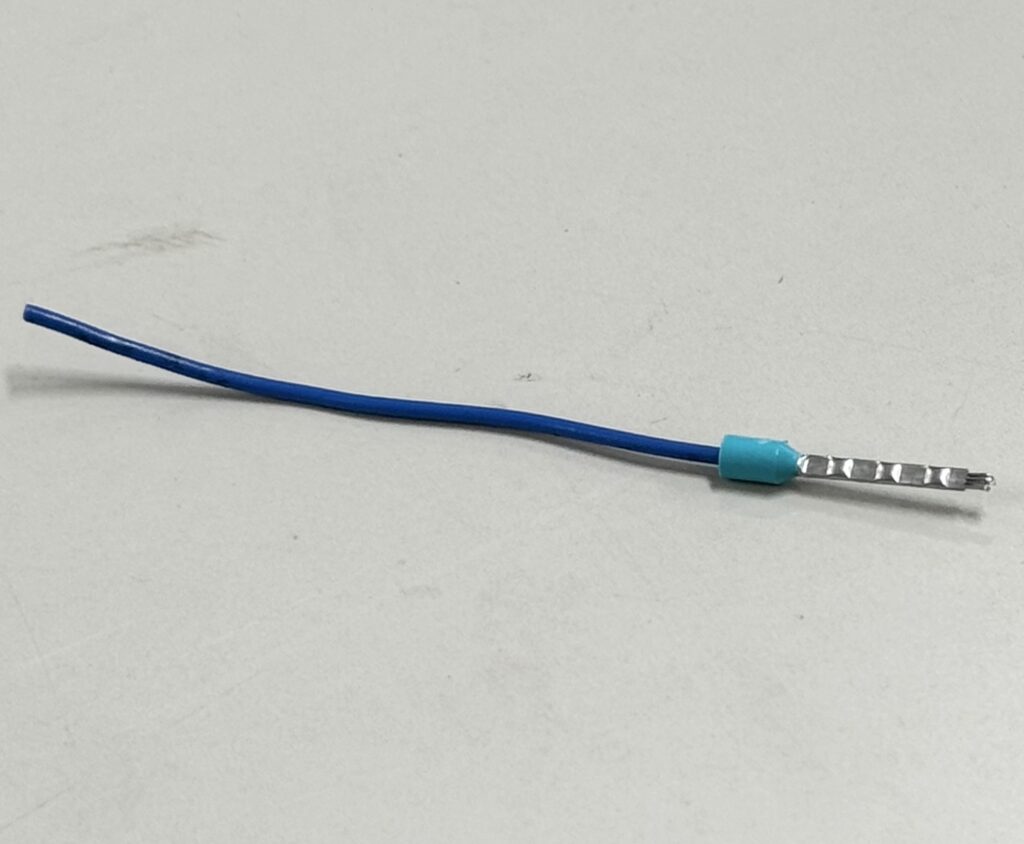

先端のパイプ状の部分が押しつぶされて配線の導体と一体化しました。

これで、フェルール端子の圧着は完了です。

棒形圧着端子との違いについて

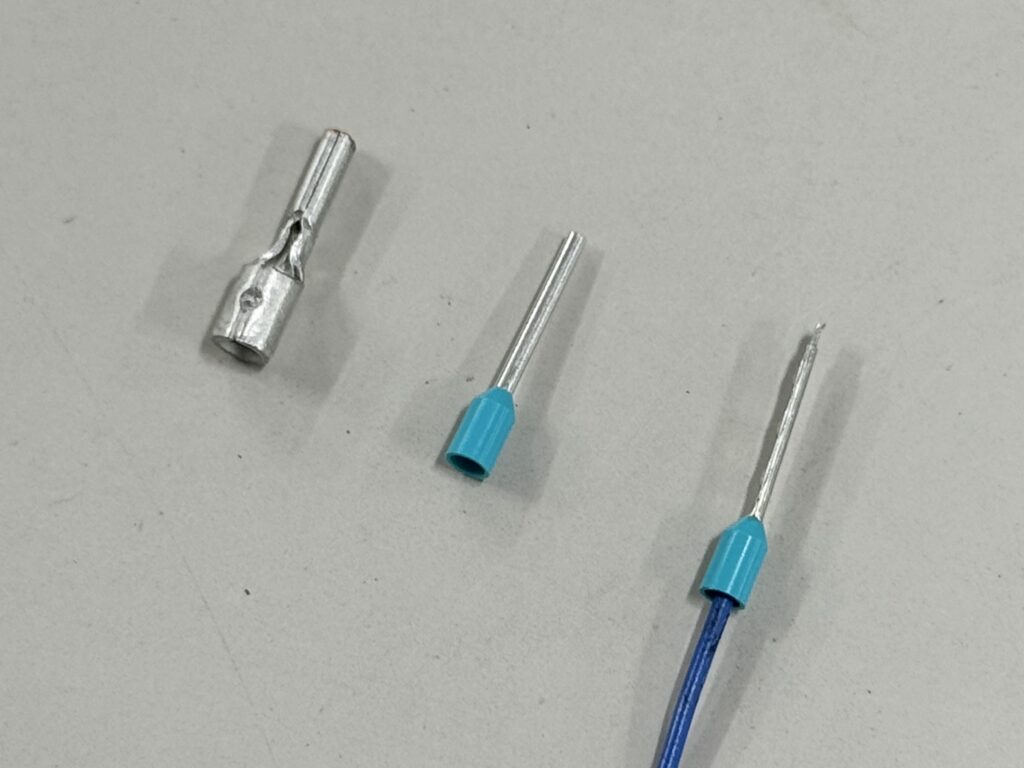

別の棒状端子で「棒形圧着端子」と呼ばれる製品があります。

引用先:MonotaRO(銅線用 裸圧着端子(TC形)棒形

この棒形圧着端子とフェルール端子は、一見するとよく似ていますがいくつか異なる点があります。

圧着する部分が異なる

棒形圧着端子は根元にあるスリーブ(輪っか)に電線の導体を差し込んで圧着します。一方、フェルール端子は棒の部分に電線の導体を差し込んで、棒の方を圧着します。

この両者では圧着する部分が異なります。

棒部分の形状が異なる

棒形圧着端子の棒の部分は、端子の素材を棒状に加工して作られているため、かなりしっかりした形状をしています。

一方、フェルール端子の場合は棒の部分が潰されているので、横から見ると平べったい形状をしています。

棒形圧着端子ほど頑丈では有りませんが、端子台に差し込んだときに折れたりするようなことは無さそうです。

端子の大きさが異なる

棒形圧着端子とフェルール端子を並べてみると、棒形圧着端子よりもフェルール端子の方が全体的に細くなっています。

一番左の棒形圧着端子はちょっとサイズが大きいため、参考程度のサイズ比較にはなりますが、同じ断面積の電線が圧着できる端子同士を比べてみても、フェルール端子の方がやはり細いです。

端子が細いことにより、左右の間隔が狭い端子台に配線する場合などはフェルール端子の方が有利になります。

フェルール端子のメリットについて

フェルール端子を使用することで次のようなメリットがあります。

効率的に配線作業ができる

棒形状の端子全般に言えることではありますが、フェルール端子で配線する機器に関しては差し込むだけで作業が完了します。

そのため、差し込み式の端子台及び機器を選定することで、ビス留めの端子台と比べて配線作業の工数を削減することができます。

フェルール端子でも丸形・Y形圧着端子でも電線に端子を圧着する作業は発生しますので、ドライバーでビスを緩めたり締めたりしなくても良いぶん、効率的に作業を進めることが可能となります。

接続の信頼性・安定性が高い

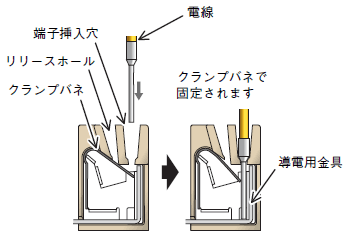

差し込み式の端子台は、端子挿入穴に端子を差し込むとクランプバネによって導電用金具に押しつけられた状態で固定されます。

引用先:OMRON(プッシュインplus端子台 概要)

また、クランプバネの先端が端子の側面に食い込むことで、それが返しとなって電線を引っ張っても簡単には抜けなくなります。

これらの構造によってフェルール端子がしっかりと保持されますので、振動による緩みなどの接触不良が起きにくく、長期に渡って安定した接続状態をキープしてくれます。

メンテナンスフリー

差し込み式の端子台は、その構造上「ビスが緩む」ということがないため、基本的には保守・メンテナンスが必要ありません。

一方ビス留めの端子台については、振動などによってビスが緩む可能性があるため、配線後も定期的に点検を行う必要があります。特に配線量が膨大になってくると、その手間は相当なものとなります。

最初の配線が楽なだけではなく、その後のメンテナンスも楽であるという点は、フェルール端子の大きなメリットの1つです。

省スペースに配線できる

フェルール端子は、丸形・Y形圧着端子だけでなく棒形圧着端子と比べても省スペースで配線を行うことが可能です。

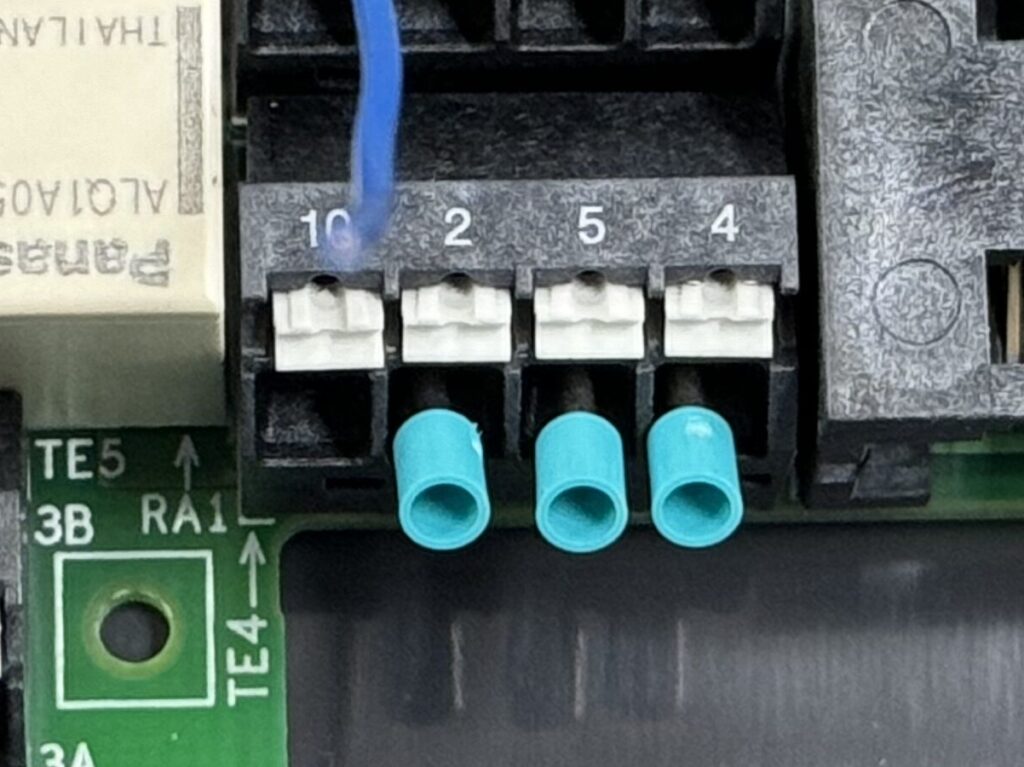

例えば、三菱電機製のFR-E800シリーズのインバータを見てみましょう。

このシリーズのインバータは制御線の配線部分が差し込み式端子台となっています。

この端子台は隣同士の間隔が狭いため、棒形圧着端子で配線しようとすると隣同士で干渉し、うまく配線できないことがあります。

フェルール端子の場合は全体的に細い造りであるため、このような隣同士の間隔が狭い端子台でも余裕をもって配線することが可能となります。

フェルール端子って、色んなメリットがあるんだね。

フェルール端子のデメリット

フェルール端子にも少なからずデメリットが存在します。

専用の圧着工具が必要

棒形圧着端子については、一般的な丸形・Y形圧着端子を圧着できる工具があれば圧着が可能です。

これらの圧着工具は電気工事をされる方であれば必ず所有されているので、棒形圧着端子を圧着するときに困ることは基本的にはありません。

一方、フェルール端子の場合は専用の圧着工具が必要になるため、フェルール端子を普段から使用されている方以外は、新たに購入する必要があります。

フェルール端子用の圧着工具はこの用途以外には使い道がないため、場合によっては無駄な出費になってしまうかもしれません。

入手性が悪い

規模の大きなホームセンターや資材屋さんなどの専門店では比較的入手がしやすいフェルール端子ですが、あまり規模が大きくないホームセンターではまだまだ売っているお店が少ないです。

そのため、近くに大きなホームセンターがないような地域で仕事をしていて、フェルール端子が不足してしまった場合は入手に手こずる可能性があります。

その点、一般的な圧着端子は非常に入手がしやすいため、手持ちが無くなっても最悪買いに行けばいいという安心感があります。

フェルール端子を使う場合は、手持ちの予備を潤沢に持っておくようにしましょう。

一般的な圧着端子より割高

フェルール端子はフェニックス・コンタクト社製といったメーカー品となると、一般的な圧着端子よりも価格は割高になります。

ただ、割高なぶん配線工数の削減による人件費の節約など、別の部分でのコストを抑えることができるので、必ずしもこのことがデメリットになるとは限りません。

ケースバイケースで使い分けるようにしましょう。

まとめ

以上、フェルール端子の特徴やメリット・デメリットについてお伝えしました。

フェルール端子はヨーロッパ式端子とも呼ばれ、ヨーロッパでは規格化もされているとてもポピュラーな端子です。

一方、日本ではまだまだ丸形・Y形圧着端子が主流となっており、フェルール端子が主流となるのは当分先の話でしょう。

とはいえ、近年の小型化・省スペース化が進む中で、フェルール端子はひとつの打ち手としてこれから幅広く普及していくことが考えられます。

フェルール端子には少なからずデメリットがありますが、それ以上にメリットの大きい端子でもあります。

是非これをうまく活用して、日々の仕事の効率化を図っていきましょう。