【覚えておくと便利!】光電センサの配線の色分けについて解説

光電センサは様々な種類がありますが、配線を行うときにどの色が何なのか、現場で迷ったことはないでしょうか?

実は光電センサの配線の色は実はJIS規格によって明確に定められています。

この記事では、光電センサの配線の色分けをどう見分ければいいのかを解説していきます。

センサ配線の基本的な部分はJIS規格によって色分けが決まっています。覚えておくと現場で迷わなくて済みますよ。

スポンサーリンク

光電センサの配線について

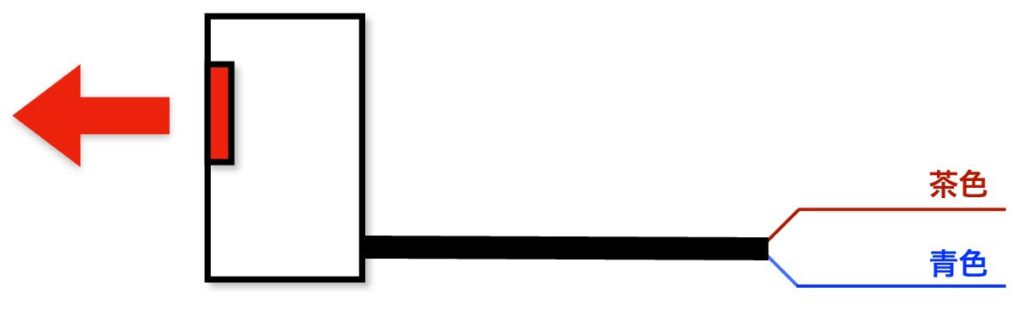

光電センサの配線は大まかに言うと下記のような感じです。

投光器側

光電センサの投光器側は特殊な場合を除いて配線は2本であることが殆どです。

この配線は電源線で、色は「茶色」と「青色」です。

・茶色:DC24V(+)

・青色:DC0V(ー)

光電センサの電源はDC24Vが一般です。DC24V(+)の方に茶色を繋ぎ、DC0V(ー)の方に青色を繋ぎます。

光電センサの電源配線の色分けこのようにJIS規格で決まっており、1996年以降に市販されている光電センサ全てに当てはまります。

受光器側

光電センサの受光側は機種にもよりますが、3線式の場合は下記のようになります。

・茶色:DC24V(+)

・青色:DC0V(ー)

・黒色:信号出力

受光器側についても電源はDC24V(+)の方に茶色を繋ぎ、DC0Vの方に青色を繋ぎます。これは投光器側と同様です。

受光器については投光器と違い信号の出力線が有りますが、この線は「黒色」になります。

センサによっては信号出力が2つのものもあります。この場合は線の色は「白色」になります。

これらの配線の色分けについてもJIS規格にて決められています。

尚、これ以上の信号出力数や独自の使い方(桃色の線をDC0Vと一緒に繋ぐとライトオンになる等)を行っているセンサについては、メーカによって異なるので取扱説明書をよく読んで配線するようにして下さい。

電源(茶色・青色)、出力1(黒色)、出力2(白色)はどのセンサでも共通です。

投光器と受光器との見分け方

光電センサを配線するときに「どっちが投光器?受光器?」と現場で迷った方がおられるかと思います。

基本的には投光器と受光器では上記までで述べた通り、配線の本数が異なります。

なので、茶色と青色の2線しかないのが投光器、茶色と青色と黒色の3線もしくはそれ以上本数があるものが受光器と覚えておくと、現場で困らないかと思います。

スポンサーリンク

昔のセンサと今のセンサの配線色について

1996年を境に今のセンサ配線の色に変更された為、1996年以前のセンサと1996年以降のセンサとでは配線色が異なります。

以下の表にまとめましたので参考にしてみて下さい。

| 1996年以降(現在) | 1996年以前(昔) | |

| DC24V(+) | 茶 色 | 赤 色 |

| DC0V(ー) | 青 色 | 黒 色 |

| 出 力 | 黒 色 | 白 色 |

スポンサーリンク

まとめ

以上、光電センサの配線色について基本的なところをまとめてみました。

4bitセンサといった信号出力の多い機種については、取扱説明書を見ながらでないと配線色の役割が分かりませんが、一般的な光電センサの場合はこの記事で解説した色分けでほぼ全て対応が可能です。

光電センサの配線色を覚えておくとスムーズにセンサの配線が出来ますので、是非覚えて現場作業に活かして下さいね。