【振動が電気機器に与える影響とは?】その原因や対策について

私たちの身の回りには、様々な電気機器があふれています。

たとえば、日常的に使っているスマートフォンやパソコン、テレビ、冷蔵庫、電子レンジなどの家電製品もすべて電気機器の一種です。

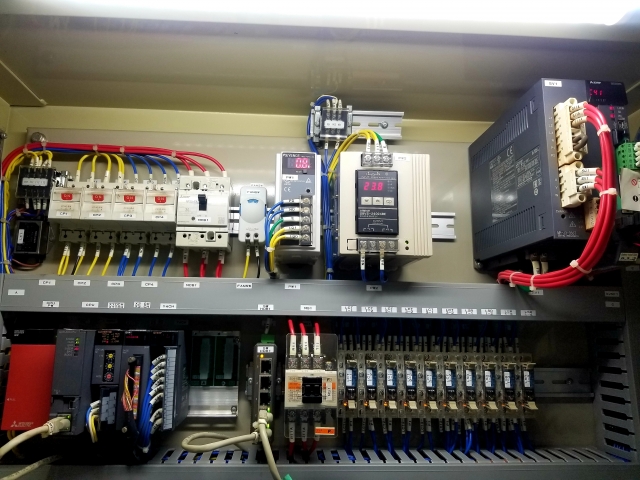

さらに、こうした家電製品だけでなく、工場や建設現場などの産業分野でも、数多くの電気機器が使われています。例えば、センサーやインバータ、PLC(シーケンサ)といった制御装置などもそうですね。

こうした電気機器を搭載している機械を使用していると、昨日まで調子が良かったのに突然壊れるといった、思いがけないトラブルに見舞われることがあります。

機器の故障には様々な原因がありますが、その中でも大きな要因の1つとして挙げられるのが、電気機器に加わる「振動」の存在です。

では、電気機器に振動が加わると具体的にどのような影響があるのでしょうか?この記事では、振動が電気部品に与える影響と、その対策についてわかりやすく解説していきます。

電気機器に振動は大敵です!

スポンサーリンク

電気機器の故障原因は何があるの?

電気機器の故障原因のトップ10をまとめてみました。

| 順 位 | 故障原因 | 比 率 |

| 1 | 熱ストレス | 25% |

| 2 | 振動・機械ストレス | 15% |

| 3 | 湿気・腐食 | 12% |

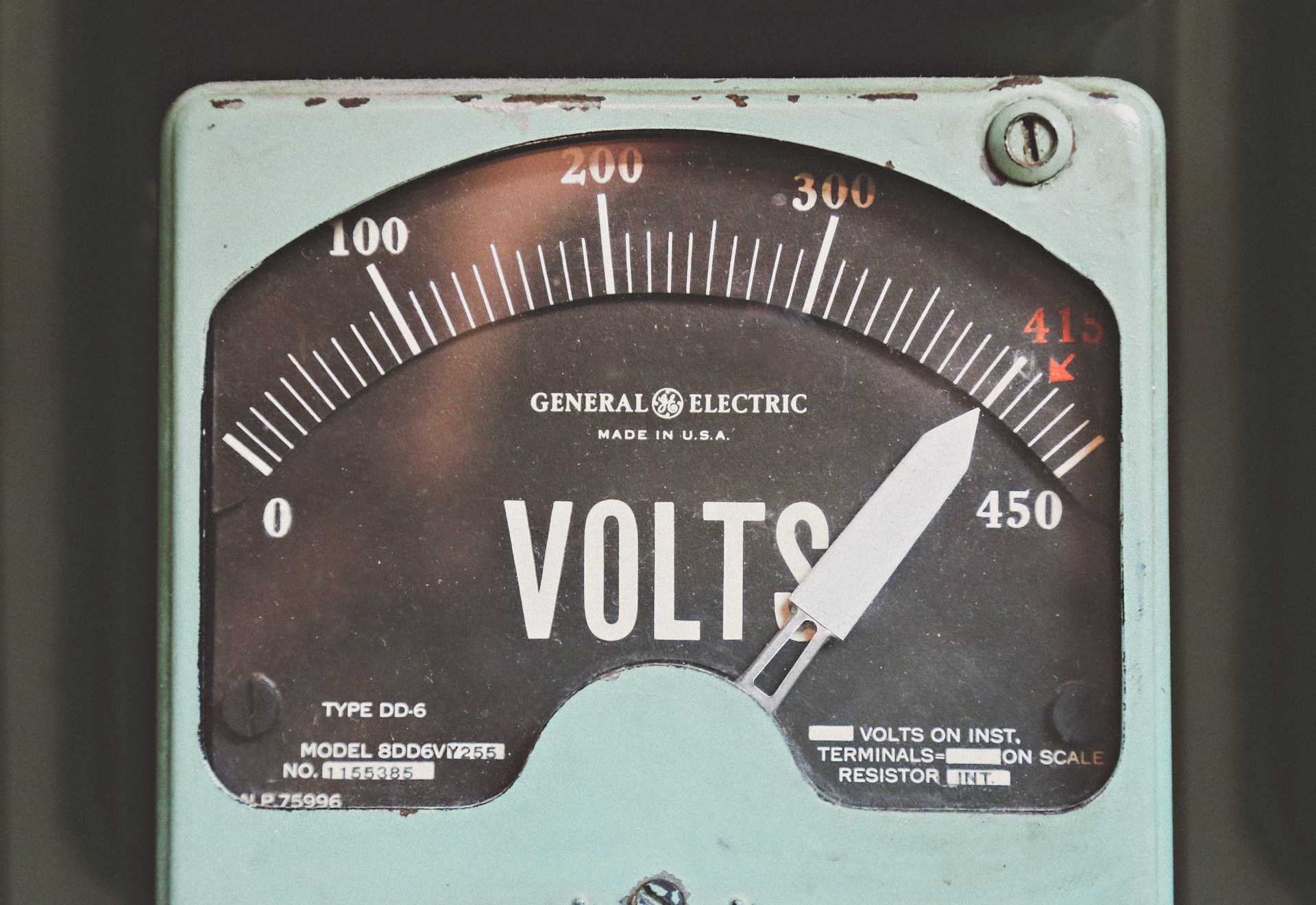

| 4 | 過負荷(過電流・過電圧) | 10% |

| 5 | 静電気 | 8% |

| 6 | 設計ミス | 8% |

| 7 | 製造上の欠陥 | 7% |

| 8 | 物理的衝撃(落下など) | 6% |

| 9 | 経年劣化 | 5% |

| 10 | 不適切な取り扱い | 4% |

-1-e1743602373851-1024x815.png)

統計を見ると、故障原因で最も多いのが熱による故障ですが、次いで多いのが「振動」によるもので、故障原因全体の約15%を占めています。

このことからも、いかに電気機器が振動の影響を受けやすく、それが故障の原因となっているかが分かるかと思います。

電気機器に振動ってやっぱり良くないんだね!

スポンサーリンク

なんで振動が問題になるの?

電気製品には、金属・樹脂・セラミックなどの精密な素材で作られた電気部品によって成り立っています。

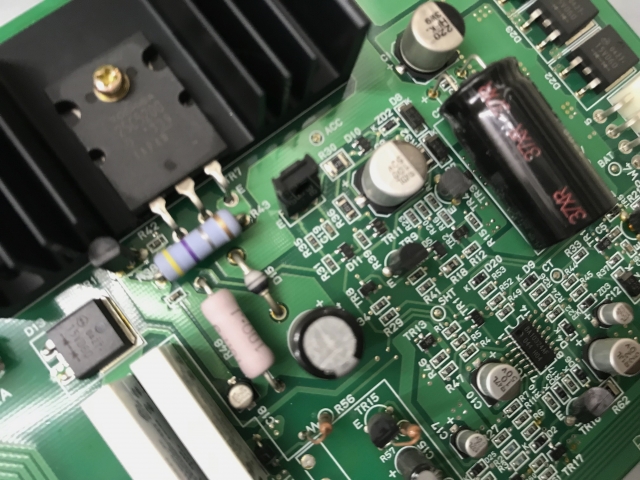

例えば、基板の上にある筒の形をした「コンデンサ」だったり、足がいっぱい付いている「ICチップ」などの素子部品ですね。

これらの部品に振動が長く加わると、以下のような問題を引き起こす可能性があります

疲労破壊を起こす

疲労破壊とは、金属が振動を繰り返し受け続けることで微小な亀裂などが入って、最終的に壊れてしまう(破壊されてしまう)現象のことを言います。

素子部品に振動が伝わり続けると、基板にはんだ付けされた部分が割れてしまったり、素子部品の足が折れてしまうことがあります。

このようなことが起こってしまうと、正常に電気機器が動作しなくなって「故障」の状態になってしまいます。

針金を曲げたり伸ばしたりすると折れてしまう現象と同じですね

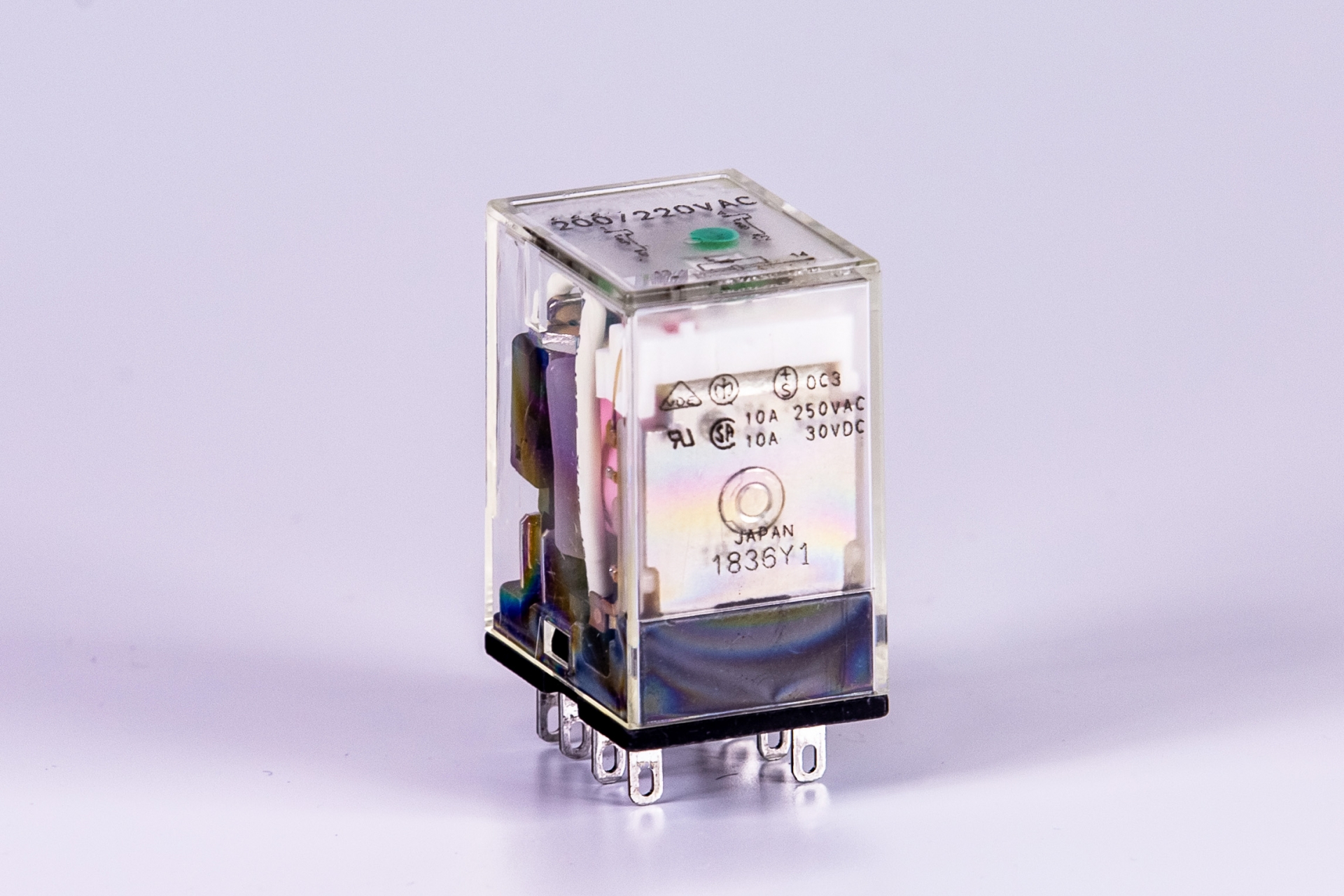

接触不良を起こす

接触不良とは、電線と電線がくっつかなかったり金属の接点同士が外れ掛かるなどして、電気が流れなくなってしまう現象のことを言います。

電気機器で使われる基板類は電線をコネクタで接続しているものが多く、これらが振動で緩んだり外れ掛かったりすると、電気が正常に流れなくなってしまうため、電気機器が正常に動作しなくなります。

見た目には繋がっているように見えても、中で接続が不安定になっていることがあるよ

損傷させる

電気機器の中には電線や基板類が沢山使われているわけですが、これらの部品は通常しっかりと内部で固定されています。

しかし、それらが振動によって揺れ続けることで、少しずつ揺れ動くようになってきます。

そうなると、基板の角や筺体(ケース)にぶつかって、段々と電線の被覆や素子部品の表面が削れるなどの「損傷」が発生することがあります。

この損傷は最初は小さなものでも、繰り返されることで断線や破損などの不具合に発展してしまいます。

振動によって機器やケーブルを固定している部分がすり減ったり、壊れたりしてしまうことで起こります

スポンサーリンク

具体的な不具合の例について

振動によって起こる不具合の具体的な例をいくつか見ていきましょう。

はんだクラック

はんだクラックとは「はんだ付け」された部分に「クラック(ひび)」が入ることを言います。

引用先:キーエンス株式会社(はんだのクラック・ボイドなど不良の観察・測定)

上の写真は、はんだクラックが起きた基板を拡大したものになります。これを見ると、はんだ付けされた部分の根元や、はんだそのものにもクラック(ヒビ)が入っているのが確認できます。

こうした現象は、長い期間振動を受け続けることで、基板上のはんだ付け部分に「疲労破壊」が起きて発生します。

このような状態になってしまうと、クラック(ひび)によって電気が流れなくなってしまうため、正常に機器が動作しなくなります。

はんだクラックはすごく小さいので、見ても分からないことが多いよ

コネクタの緩み・抜け

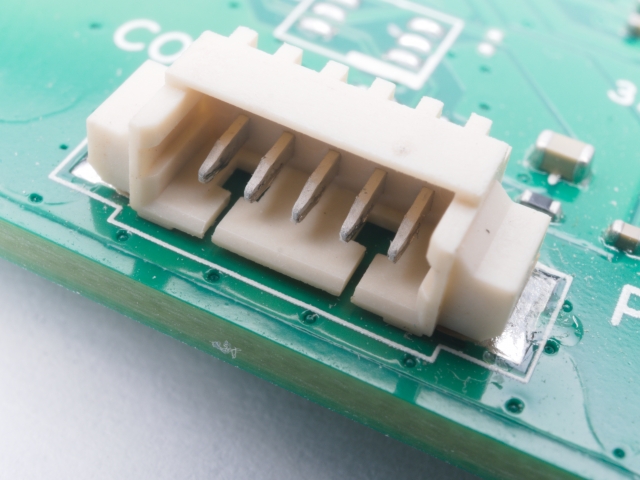

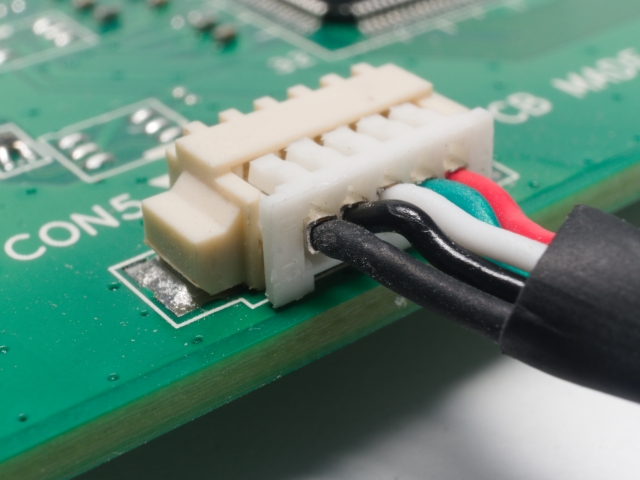

電気機器の中で接触不良が起きやすい箇所として、下のようなコネクタ部分が挙げられます。

コネクタは外からの配線を接続する用途に加えて、基板同士を接続する場合にも使われます。

電気機器の基板構成は様々なパターンがあり、基板を1枚しか使用しない場合もあれば、2枚の基板をコネクタで接続して動作させているケースも一般的によく行われています。

複数の基板がコネクタで接続されている電気機器の場合だと、振動を受け続けることでコネクタ部分が緩んだり、削れてガバガバになったりすることで、接触不良が起こることがあります。

もちろん、配線を接続するコネクタにおいても、配線がブラブラの状態だったりすると同じように抜けたり削れたりして、接触不良になる可能性が高くなります。

コネクタの接触不良は結構多い故障原因ですね

電線の損傷

以下の写真は、振動によって損傷してしまった配線の端子部分です。

この配線が使われていた電気機器は、走行するクレーンの制御盤の中に収納されていたもので、走行時の振動を長期間受け続けた結果、最終的にこのような状態になってしまいました。

この破損した端子は針金のように固い単線に取り付けられており、端子ビスでしっかりと固定されていたものです。

こうして見ると、振動による断線は細い線だけでなく、固い単線や圧着端子にまで影響を及ぼすことがお分かり頂けるのではないでしょうか。

一見動いていないように見えても、振動のダメージを受けてる場合があるよ

振動の大きな場所ってどこ?

電気機器に大きな影響を与える振動は、主に「動いている機械の上」や「そのすぐ近く」で発生しやすく、こうした場所では、機械の動作によって常に揺れが伝わってくるため、電気部品に負担が掛かる可能性が高くなります。

具体的な例としては、以下のような場所が挙げられます。

走行する機械

クレーンや走行台車など、鉄のレールの上を走る機械は振動が発生しやすい場所の代表例です。

これらの機械は、走行中にレールの継ぎ目や段差を乗り越えるたびに、衝撃や細かい揺れを繰り返し発生させています。

こうした振動は、機械の上に搭載されている制御盤やセンサー類へ直接伝わるため、中の機器が影響を受けて故障などのトラブルに発展します。

回転体機器の周辺

コンプレッサーやポンプ、発電機など連続してモーターが回転している装置の周辺も、振動が発生しやすい環境の1つです。

これらの装置は、稼働中に微細な振動を常に発生させており、その振動は装置本体だけでなく、周囲のある機器や構造物にも伝わります。

そのため、すぐ近くに電気機器がある場合などは振動の影響が及びやすく、長期間にわたって振動が伝わり続けることで、機器が故障する可能性が高くなります。

装置の摩耗や劣化が進むと、発生する振動も大きくなります

スポンサーリンク

振動対策はどうすればいい?

振動によるトラブルを防ぐための対策についてまとめました。

機器をしっかりと固定する

まずは、電気機器が振動で揺れないように、しっかりとした安定した場所に確実に固定することが基本です。

取付けが甘いと、使用中に少しずつ緩みが生じてしまい、予想以上の振動が伝わって故障の原因になってしまいます。

また、取り付けたあとの状態をそのままにせず、定期的に緩みやがたつきがないかを点検することも非常に重要です。

「しっかり固定する」というシンプルな対策ではありますが、振動によるトラブルを防ぐための第一歩と言えるでしょう。

なるべく強固な固定方法を採用する

電気機器を制御盤の中に固定する方法として、ビスで固定する方法の他にDINレールを使って固定する方法があります。

DINレールとは、縦35㎜に規格化されたレールのことで、はめ込むだけで機器を簡単に取り付けることができる便利な製品です。

ただ、少し大きめの機器であったり奥行きが長い機器だったりすると、振動によってレールの取り付け部分が割れてしまうことがあるため注意が必要です。

軽く小さな機器であったりDINレールへの取付部分が金属で出来ている場合などは、振動による影響が比較的少ないですが、そうでない場合は直接取付にするなどなるべく強固な固定方法を採用するようにしましょう。

防振ゴムを使う

防振ゴムとは、電気機器や筺体(ケース)の下などに取り付けることで、外部から伝わってくる振動を吸収・緩和してくれる部品です。

装置本体に直接振動が伝わるのを防ぐことができるので、電気機器へのダメージを軽減する役割を果たします。

防振ゴムには丸形や角形など様々な形状があるため、用途に応じて使い分けることができます。

また、振動の発生源に使用することで、周囲へ振動が伝わりにくくする効果もあります。

家庭用エアコンの室外機の下に設置されている場合がありますね。

他にも、電気機器と取付部の間にゴムを敷くなど、様々な使い方で防振対策することが可能です。

振動対策された機器を採用する

引用先:三菱電機株式会社(FREQROL-A800 Plus for CRANES)

電気機器の中には、振動の大きい場所で使うことを想定して対策されているものがあります。

例えば、三菱電機製インバータの「FREQROL-A800 Plus for CRANES」という機器は、振動の大きなクレーンの上で使われることを想定して、基板上の素子を樹脂で固めて動きにくくなるような処置が施されていたりします。

他にも、オムロン製パワーサプライ(直流電源装置)のS8VKシリーズは、一般的なものと比べて2倍以上の振動に耐える強靱設計とうたっています。

引用先:オムロン株式会社(S8VK-S48024)

これらのように、耐振動をうたっている機器を積極的に選ぶことで、振動による故障のリスクを最小限にすることが可能となります。

振動対策には「柔」と「剛」両方のアプローチがあるんだね

スポンサーリンク

まとめ

以上、振動が電気機器に与える影響や対策についてお伝えしました。

振動は見えにくいものですが、電気部品の性能や寿命に大きな影響を与える厄介な存在です。

ただし、耐振性のある部品の選定や防振ゴムの採用、そして確実な固定をしっかり行うことで不具合のリスクはぐっと減らすことができます。

もし設備で使っている電気機器がよく故障してお困りの場合は、是非一度「振動の影響」を疑って対策してみてください。